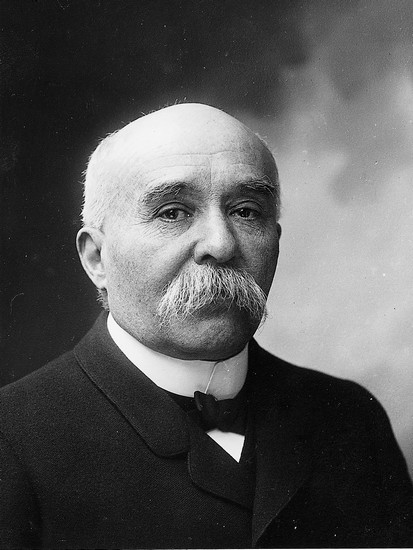

Georges Clemenceau

Homme politique français (Mouilleron-en-Pareds, Vendée, 1841-Paris 1929).

Incarnant par le verbe et l'action un idéal politique fondé sur la conception intransigeante qu'il avait de l'intérêt général, Georges Clemenceau fut l'une des grandes figures de la IIIe République. « Il y a en moi un mélange d'anarchiste et de conservateur dans des proportions qui restent à déterminer. » La vie de Clemenceau illustre assez bien ce jugement de l'homme d'État sur lui-même. Au terme d'une carrière politique qui a marqué un demi-siècle, c'est lui qui mena la France à la victoire en 1918.

Famille

Il est né le 28 septembre 1841 dans une famille à la fibre républicaine. Son père, Benjamin Clemenceau, médecin, a participé aux Trois Glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830) et a créé, lors de la Révolution de 1848, une « Commission démocratique nantaise ».

Formation

Élève au lycée de Nantes, bachelier ès lettres en 1858, étudiant en médecine et en droit à Nantes puis à Paris, il soutient en 1865 une thèse de doctorat intitulée « De la génération des éléments atomiques ». Il pratiquera la médecine pendant une vingtaine d'années.

Début de carrière

Député à partir de 1876, il prend la tête des radicaux, rompt avec le président Mac-Mahon et combat avec vigueur la politique coloniale de Jules Ferry.

« Premier flic de France »

Ministre de l'Intérieur puis président du Conseil, il dirige l’un des plus longs gouvernements de la IIIe République. Gouvernement marqué par la création du ministère du Travail mais aussi par la manière sanglante avec laquelle il réprime la révolte des viticulteurs du Midi, ce qui lui vaut le surnom de « premier flic de France ».

Consécration

De nouveau au pouvoir en 1917, en pleine guerre, il s’emploie à remonter le moral des troupes avant de devenir après l’armistice, aux yeux de tous les Français, le « Père la Victoire ».

Fin de carrière

Principal négociateur du traité de Versailles, où il subit l’influence américaine, il se présente en janvier 1920 à la présidence de la République. Son échec marque son retrait définitif de la vie politique.

1. Le républicain de combat (1860-1906)

1.1. La découverte de la démocratie américaine

Fils de médecin et médecin lui-même, Georges Clemenceau vécut sa jeunesse dans un milieu bourgeois, républicain en politique, matérialiste en philosophie, très hostile au Second Empire et à l'Église qui le soutenait. Il voyagea en Amérique du Nord après la guerre de Sécession pour y voir « fonctionner la démocratie » et entra dans la vie publique à la chute de l'Empire dont il était un ferme opposant.

Georges Clemenceau entre très tôt dans les milieux républicains ; il visite Auguste Blanqui dans sa prison. Au retour d'un séjour aux États-Unis, où il a vu fonctionner la démocratie (1865-1869), il se rallie au programme de Belleville lancé par Léon Gambetta, programme dont il fera plus tard (1880) la doctrine de son parti, le parti radical.

1.2. La rupture avec Gambetta et Ferry

En 1870, Clemenceau est élu maire de Montmartre, où il exerce comme médecin, puis maire du XVIIIe arrondissement. Le 8 février 1871, il est élu député à l'Assemblée nationale ; à cette occasion, il manifeste déjà ce nationalisme ombrageux, très jacobin, dont il ne se départira jamais, protestant à la fois contre l'armistice et contre la cession de l'Alsace-Lorraine.

Pendant la Commune (18 mars-27 mai 1871), avec les maires de Paris, il tente vainement un accord entre le gouvernement et les insurgés. Déçu, il démissionne. Réélu au conseil municipal de Paris, il en devient président en 1875. Élu député dans le XVIIIe arrondissement en 1876, il siège à l'extrême gauche de la Chambre et lutte contre Mac-Mahon (crise du 16 mai 1877), qui le considère comme un « rouge dangereux ».

Lorsque la République triomphe (1879), Clemenceau, constamment réélu dans la Seine ou dans le Var jusqu'en 1893, se détache de Gambetta et de Jules Ferry qui prônaient une politique de prudence et de réalisme (opportunisme), et tente d'imposer sa conception d'une démocratie radicale et laïque. Il devient une force occulte du régime, le chef d'une opposition qui ne laisse aucun répit aux gouvernements en place : il se fait une réputation de « tombeur de ministères ». Jules Ferry et Gambetta sont ses principales victimes.

À Jules Ferry surtout, Clemenceau reproche une politique coloniale qui fait le jeu du chancelier allemand Bismarck, gaspille les forces du pays et asservit les peuples de couleur (1885). Il est le premier représentant de la gauche anticolonialiste, aux vues souvent prophétiques. En 1887, il contraint Jules Grévy à quitter l'Élysée, y fait élire Sadi Carnot pour ne pas y voir Ferry et devient la personnalité la plus marquante de l'échiquier politique.

Pour en savoir plus, voir l'article IIIe République.

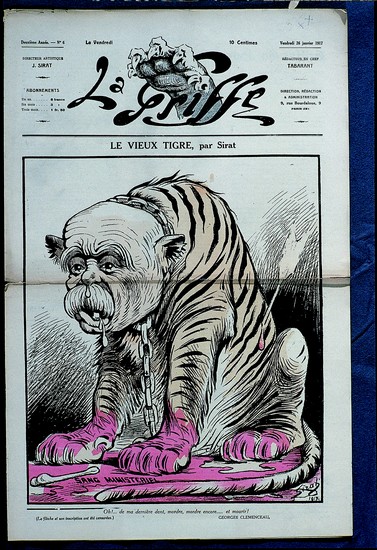

1.3. Le « Tigre »

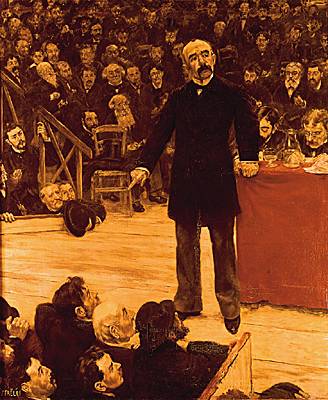

Un tableau de Jean-François Raffaëlli le montre à ce moment-là « debout sur les planches du cirque Fernando, le regard noir, le poing assénant l'argument ; c'est bien là le front bossué de l'implacable analyste jacobin, ses pommettes de Kalmouk, ses moustaches retombantes ». Clemenceau a 44 ans. Il est déjà le « Tigre » aux colères terribles, aux rugissements féroces, aux saillies sarcastiques, dont tout le monde redoute l'épée, le pistolet et la langue. Bon cavalier, fréquentant les salons et recevant dans son appartement de l'avenue Montaigne, il ne manque pas de connaissances artistiques, devient l'ami de Claude Monet, dont il soutiendra la carrière, lance Rodin dans son journal la Justice, fondé en 1880.

Ambitieux du pouvoir, Clemenceau place d'abord Georges Boulanger au ministère de la Guerre, mais il s'aperçoit vite du danger que la popularité du général fait courir à la République : dès lors, il le combat âprement et contribue à sa chute (1887-1889). Cependant, il s'est créé alors tant d'ennemis que nul ne songe à lui pour gouverner le pays.

1.4. Mis en cause dans l'affaire de Panamá

Quand éclate le scandale de Panamá (1892), Clemenceau, dont le journal la Justice est commandité par le douteux Cornélius Herz (impliqué dans le scandale comme maître chanteur), est attaqué avec les « chéquards », députés mis en cause pour des faits de corruption. Accusé par Paul Déroulède de servir l'Internationale des riches, il se bat en duel, sans résultat, contre le député nationaliste (23 décembre 1892). Le chef radical, qui sent le vide se faire autour de lui, est battu aux élections de 1893.

1.5. Autour de l'affaire Dreyfus

Seuls des peintres et des écrivains (Alphonse Daudet, les frères Goncourt, Émile Zola) conservent des liens étroits avec lui. C'est Zola qui va lui permettre de reparaître au premier plan. Clemenceau est l'éditorialiste, depuis octobre 1897, du journal l'Aurore. À la une de l'Aurore le 13 janvier 1898, Zola publie le célèbre « J'accuse » (titre qu'a trouvé Clemenceau), qui relance l'affaire Dreyfus. Clemenceau plaide en faveur de Zola lors de son procès et prend fait et cause pour Dreyfus. Si bien que la réhabilitation de Dreyfus, c'est aussi un peu la sienne.

1.6. Du journalisme au Sénat

Toutefois, ni Pierre Waldeck-Rousseau, ni Émile Combes, ni Maurice Rouvier ne veulent de lui dans leurs cabinets. Au début de 1901, Clemenceau fonde l'hebdomadaire le Bloc, où il attaque à la fois le socialisme embourgeoisé de Jaurès et la politique coloniale, sociale et idéologique de Waldeck-Rousseau et de Combes.

En 1902, il est élu sénateur du Var – département qu'il représentera à la Haute Assemblée jusqu'en 1920 – et c'est alors à la tribune de la Haute Assemblée qu'il va désormais faire sentir l'aiguillon de la gauche radicale. Celle-ci semble d'ailleurs promise à un brillant avenir.

2. « Le premier flic de France » (1906-1909)

Le 13 mars 1906, à près de 65 ans, Clemenceau devient ministre de l'Intérieur (cabinet Sarrien). Face aux rixes, parfois sanglantes, provoquées par les « inventaires » liés à la séparation de l’Église et de l’État, il réagit par la mise en sursis de la rédaction de ces inventaires.

Aux grèves du Nord et du Pas-de-Calais (mars 1906), il oppose d'abord la conciliation ; mais des heurts brutaux entre la troupe et les grévistes amènent Jean Jaurès à s'élever vivement contre la politique du ministre de l'Intérieur.

Quand Ferdinand Sarrien se retire (octobre 1906), Clemenceau lui succède comme président du Conseil, tout en gardant le portefeuille de l'Intérieur. Des incidents violents liés aux grèves se multiplient de 1906 à 1908 ; Clemenceau répond qu'il défend l'ordre légal contre la révolution.

Il n'en lance pas moins un train de réformes sociales qui prolongent celles de Waldeck-Rousseau et dont les principales sont le congé hebdomadaire pour les travailleurs et la création d'un ministère du Travail (1906), confié à Viviani, qui accorda aux mineurs la journée de huit heures.

Cependant, son ministre des Finances, Joseph Caillaux, ne peut établir l'impôt sur le revenu, et lui-même doit composer avec le meneur des viticulteurs du Languedoc, Marcellin Albert (1907), à la suite de la mutinerie des « soldats du 17e ».

Lui, l'anticolonialiste de naguère, il envoie Lyautey rétablir l'ordre au Maroc oriental, car l'honneur exige que la France ne recule pas. À l'extérieur, par sa modération, il évite la guerre. Lors de l'affaire bosniaque, en 1908 (iI s'en faut de peu qu'un conflit austro-russe n'éclate, lorsque la Bosnie-Herzégovine est purement et simplement annexée par l'Autriche), il fait savoir au gouvernement russe qu'il ne le soutiendra pas. En 1909, il engage la France sur la voie de la coexistence pacifique avec l'Allemagne (accord du 9 février 1909 sur le Maroc), politique qui échouera malgré lui.

3. Dans l'opposition (1909-1913)

Mais, attaqué par Jaurès, avec lequel il entretient d'interminables joutes oratoires, déconsidéré par la révocation de 54 agents à la suite d'une grève des postiers (1909), attaqué par la droite et le monde des affaires, qui voient en lui l'homme de l'impôt sur le revenu, Clemenceau est défait le 20 juillet 1909 : « Il est mort de sa supériorité », dira Barrès. Et, de fait, depuis Jules Ferry et si l'on excepte Waldeck-Rousseau, la France n'avait pas connu une telle continuité gouvernementale et un tel homme d'État.

Retourné à l'opposition, le « Tigre » fait tomber successivement les gourvernements Caillaux (1912) et Briand (1913), et combat la candidature de Poincaré à la présidence de la République ; c'est l'origine d'une brouille célèbre entre les deux hommes.

Devant la guerre inéluctable, le patriotisme jacobin de Clemenceau se réveille : il vote le service militaire de trois ans et fonde le journal l'Homme libre dont le premier numéro paraît le 5 mai 1913.

4. « Je fais la guerre » (1914-1918)

4.1. À la tête de la Commission sénatoriale de l'armée

Les mesquineries des politiciens et des groupes parlementaires, la méfiance de Poincaré surtout retardent de trois ans l'arrivée au pouvoir du « Vieux », comme l'appellent les soldats. Durant cette période, à la tête de la Commission sénatoriale de l'armée comme dans son journal, devenu l'Homme enchaîné, Clemenceau dénonce les insuffisances de l'effort de guerre, s'emporte contre la création des fronts en Orient, contrôle âprement le gouvernement (pendant la bataille de Verdun, il obligera dix-huit fois Briand à comparaître devant la commission). Il est le « chien de garde aux créneaux de la nation ». Avec son chapeau déformé, son écharpe de laine, ses gants gris et sa canne, il crée la figure légendaire du « Père la Victoire », qu'immortalisera sa statue des Champs-Élysées à Paris.

Contre le défaitisme

Avec l'entrée en guerre des États-Unis (avril 1917), que Clemenceau a ardemment souhaitée, l'année 1917 marque un tournant du conflit, mais le défaitisme gagne l'armée comme l'arrière ; la Russie abandonne la lutte ; des négociations secrètes, auxquelles se prête Aristide Briand, visent à l'établissement d'une paix blanche (sans vainqueur ni vaincu). Contre cette éventualité, Clemenceau se hérisse. Au Sénat, il s'attaque à Louis Malvy (22 juillet 1917), qui couvre les défaitistes. « Notre but est de vaincre ; pour l'atteindre, il faut le courage de choisir la voie du devoir et d'aller tout droit devant soi. » En un an, Clemenceau va réaliser ce but.

4.2. Président du Conseil (1917)

Rappelé au gouvernement, à 76 ans, par Poincaré, président de la République, qui a surmonté son antipathie personnelle, Clemenceau prend la tête d'un cabinet de guerre investi le 16 novembre 1917. Il laisse agir les chefs militaires et les défend opiniâtrement à la tribune des assemblées ; mais il les confine dans leur domaine et maintient jalousement la suprématie du pouvoir civil, qu'il illustre par de fréquentes visites aux armées. Il clame que son seul programme est de « faire la guerre » jusqu'à la victoire finale. C'est pourquoi il fait arrêter Caillaux et Malvy, partisans déclarés d'une paix de compromis.

5. Le « Père la Victoire » (1918-1919)

Tandis que Pétain rétablit le moral à l'avant, Clemenceau lance un emprunt de 10 milliards, place Ferdinand Foch au premier rang : le 26 mars 1918, à Doullens, il l'impose au commandement unique des armées alliées au moment où le général Erich Ludendorff lance son offensive décisive sur la Somme.

Dans ces tragiques circonstances, Clemenceau imprègne de son énergie le pays tout entier. Il court d'un quartier général à l'autre, improvise la Défense contre les aéronefs (DCA) à Paris et obtient la confiance de la Chambre. Grâce aux renforts américains, Foch lance la contre-offensive de juillet 1918 en Champagne (batailles de Champagne).

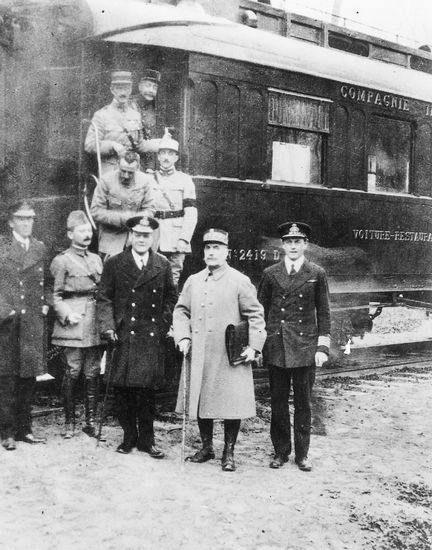

Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé (armistice de Rethondes). Le « Tigre », emporté par l'émotion, reçoit du Parlement l'hommage de la patrie. Sa « monarchie » a sauvé la France. Il s'agit maintenant de gagner la paix.

5.1. Le traité de Versailles

Chef d'une nation trois fois envahie en un siècle, Clemenceau, appuyé par le maréchal Foch, pensait que la France devait annexer la Rhénanie, la Sarre et porter sa frontière au Rhin. C'était la conception révolutionnaire des frontières naturelles garantes de la sécurité du pays. À cette conception s'opposait l'idéalisme wilsonien (droit des peuples à disposer d'eux-mêmes) et le réalisme britannique, soucieux de ne pas trop affaiblir une Allemagne, qui pouvait être à la fois un riche débouché économique et un bouclier contre le bolchevisme. Le traité de Versailles est issu du dosage de ces diverses conceptions.

Représentant de la France au Conseil des quatre Grands (composé de Thomas Woodrow Wilson pour les États-Unis, Lloyd George pour la Grande-Bretagne, et de Vittorio Orlando pour l'Italie), Clemenceau, président de la conférence de Paris, ne put obtenir que la garantie formelle des Anglo-Saxons contre une agression germanique. Par ailleurs, l'Allemagne, en 1918, ne se jugeait pas vaincue. Elle s'attendait à des conditions modérées. Du caractère exorbitant du traité, elle rendit Clemenceau responsable, parce que c'est lui qui le lui présenta au nom des Alliés. La revanche hitlérienne contre la France était ainsi en germe.

D'autre part, l'opinion publique lui tient rigueur de n'avoir pu obtenir pour la France ni l'annexion de la Sarre ni celle de la Rhénanie.

Sa popularité s'effondre d'autant plus vite qu'à l'intérieur, hanté par la peur du bolchevisme, il brise les grèves de janvier 1919 et disperse une manifestation des veuves de guerre. À la suite des troubles du 1er mai 1919, il fait voter la loi des huit heures et l'impôt sur le revenu. Paradoxalement, le vieux jacobin, patronnant le « bloc national » d'Alexandre Millerand, fait élire, la même année, la Chambre la plus réactionnaire que la France ait connue depuis Mac-Mahon.

Le 8 décembre 1919, sous les acclamations, il reçoit solennellement les députés d'Alsace-Lorraine.

6. Évincé de la présidence de la République

Clemenceau compte alors être « porté » à la présidence de la République, mais les rancunes de Briand et de Poincaré, ainsi que sa position anticléricale dans la question des relations avec le Vatican, lui font préférer Paul Deschanel (16 janvier 1920).

Blessé dans son orgueil, ulcéré par l'ingratitude manifestée à son égard, le « Tigre » présente, le 18 janvier, la démission de son cabinet ; il refusera, dès lors, de revenir dans l'arène politique.

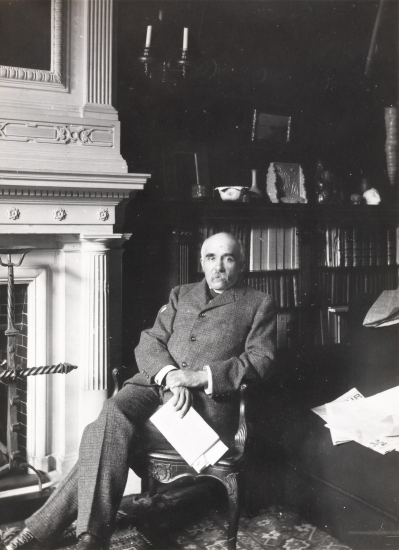

Ses dernières années – solitaires comme l'a été toute sa vie –, il les consacre aux voyages (en 1922, son séjour aux États-Unis est un triomphe), à la méditation (Au soir de la pensée, 1927) et à la polémique (Grandeur et misères d'une victoire, 1929). L'Académie française l'avait élu en 1918, mais il ne tint jamais séance.