Louis XVI

(Versailles 1754-Paris 1793), roi de France (1774-1791), puis roi des Français (1791-1792), fils du Dauphin Louis et de Marie-Josèphe de Saxe, petit-fils de Louis XV.

1. Duc de Berry

1.1. Une enfance dans l'ombre du duc de Bourgogne

Le futur Louis XVI, d'abord titré duc de Berry, naît le 23 août 1754 de Marie-Josèphe de Saxe et du pieux Louis, seul fils de Louis XV, qui est la figure dominante du parti dévot à la cour de Versailles. Le duc de Berry est modestement fêté par la cour, car ses parents portent depuis février 1754 le deuil de leur deuxième fils, le petit duc d'Aquitaine.

À l'image de cette naissance effacée, l'enfance du futur roi se déroule dans l'ombre de son grand frère, le duc de Bourgogne, dauphin brillant, capricieux et autoritaire qui accapare tout l'amour de ses parents. Tout destine, en effet, le duc de Bourgogne à être roi. Le sort en décide autrement puisque le dauphin s'éteint à Pâques 1761, à l'âge de dix ans. Louis XV et les parents du dauphin ne se consolent pas de cette perte.

Le duc de Berry, désormais héritier direct du trône après son père, ne bénéficie pas pour autant d'un regain d'affection familiale ; surtout, il n’est pas éduqué comme il convient pour le préparer au métier de roi.

2. L’homme qui n’était pas fait pour être roi

2.1. Le refuge dans la prière et dans l'étude

Il a vingt ans, l'âge des espérances, quand à travers la Cour retentissent les cris : « Le roi est mort, Vive le roi ! » Les courtisans le trouveront agenouillé, dans le refuge de la prière. Il y a là peut-être une des dimensions fondamentales du personnage. Dans un monde où il est de bon ton de railler une trop grande pratique religieuse et de tenir pour superstition ce qui est parfois quête sincère, Louis XVI est « austère et sévère ; il remplit exactement les lois de l'Église, jeûnant et faisant maigre tout le carême ». Pieux dans son cœur, il tolère les incartades de son entourage. Mais les voit-il toujours ? La qualité de sa foi ne le rend-elle pas plus étranger encore à un monde où tout l'a fait souffrir et qu'il a fui très jeune ?

Étranger, il l'est aussi par cette éducation qu'il reçut et le coupa du monde. L'un de ses précepteurs, l'abbé de Radonvilliers (1710-1789), lui a donné le goût de l'étude et il a tout seul acquis des connaissances étendues. « Il entend le latin et sait parfaitement la langue anglaise ; il connaît la géographie et l'histoire. » Mais, savant aimable et doux, son professeur n'a guère lutté contre cette peur que firent naître, peut-être, en lui les modèles qu'on lui donnait : Saint Louis, Louis XIV et cet aïeul, Louis XV, qui lui en imposait tant. À donner une décision, il se montrera tout le temps dans l'embarras.

Il a de ses ancêtres le solide appétit et l'amour de la chasse, dérivatif à ses velléités. Il mange et boit beaucoup, et « ses traits assez nobles empreints d'une teinte de mélancolie » s'empâteront trop vite. Et l'on rira de sa « démarche lourde », de sa mise négligée et du son aigu de sa voix.

2.2. Bon père de famille, passionné de serrurerie

Puis il y a ce mariage (1770) avec Marie-Antoinette, cette princesse trop belle dont il ne saura que tardivement être l'amant. Il l'aimera profondément. « Quand elle lui parlait, raconte un témoin, dans ses yeux et dans son maintien il se manifestait une action, un empressement que rarement la maîtresse la plus chérie fait naître. » C’est en fonction des impératifs de sa politique extérieure, afin de renforcer l'alliance franco-autrichienne, que Louis XV avait décidé, sur le conseil de Choiseul, de marier le dauphin avec Marie-Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche.

La reine donna au roi un premier enfant, une fille, « Madame Royale », en 1778, puis un dauphin, qui mourut en 1789, enfin un autre fils, le futur Louis XVII, et une princesse qui mourut avant d'atteindre l'âge d'un an.

« Marie-Antoinette, c'est le seul homme de la famille », dira d'elle Mirabeau. L'ascendant qu'elle prit sur Louis XVI le retint à jamais d'exercer un métier, celui de roi, pour lequel il manifesta toujours de la répugnance. Désormais, il montrera « le goût le plus vif pour les arts mécaniques, pour la maçonnerie et la serrurerie ». Seul le bonheur que lui donnent ses enfants saura supplanter la joie qu'il y trouve. Il sut être un bon père, non pas un chef d'État que les circonstances réclamaient.

3. Les débuts du règne : Turgot ou l’introuvable réforme fiscale

3.1. Le problème de l'iniquité fiscale

Ce gros homme, inconscient à demi du drame qui autour de lui se joue, n'est point arbitre entre les nobles et le tiers état levé pour sa dignité. Quand il sort de ses refuges, il est un aristocrate. Ce n'est pas passion partisane que de reconnaître ce fait dont il n'est qu'à moitié responsable et que toute sa vie proclame. Le Louis XVI qu'une hagiographie intéressée représente faisant l'aumône aux pauvres est aussi celui au nom duquel sont étranglés en place de grève ces hommes qui, lors de la guerre des Farines (1775), réclament un peu de pain pour que vivent leurs enfants.

Car la faim réapparaît dans les campagnes et les villes. La longue période de prospérité commencée quarante ans auparavant est, pour un temps, hachée de crises. En 1773 et 1774, les mauvaises récoltes font flamber les prix. Le petit exploitant en est le premier défavorisé, il n'a pas de surplus à vendre, et l'alimentation d'appoint qu'il doit acheter est hors de prix. Il restreint ses achats auprès des artisans, et ce manque à gagner oblige plus d'un maître à se séparer de ses compagnons. Quand la récolte est de nouveau abondante en 1781 et 1782, les prix s'effondrent et c'est le petit paysan qui en fait de nouveau les frais. Or, dans la France de l'époque, ses frères sont nombreux, et, dans les communautés rurales qu'ils forment, les conflits deviennent âpres avec le privilégié qui réclame les droits seigneuriaux, mais laisse ses gens payer seuls l'impôt.

3.2. Le projet de Turgot : régénérer l'État et la société

La question fiscale pousse le gouvernement monarchique, aujourd'hui comme hier, à la réforme ; mais cette réforme passe par une transformation de la société tout entière. Un homme semble l'avoir compris : Turgot. C'est cet homme de cinquante ans, qui s'est construit une solide réputation de bon administrateur quand il était intendant dans le Limousin, que Louis XVI choisit comme contrôleur des Finances, après avoir renvoyé le triumvirat Maupeou-Terray-d'Aiguillon et rappelé les parlements, mesures qui ont plu à l'opinion publique.

Avec Turgot, ce sont les économistes et les philosophes qui font leur entrée dans un poste clé de l'État. Il a un projet qui dépasse la seule amélioration de l'appareil financier de l'État : arrêter le gaspillage de la Cour, anéantir l'iniquité fiscale, mais aussi appeler l'ensemble des propriétaires qu'il affranchit des contraintes qui pèsent sur le marché à régénérer avec la royauté le corps politique.

Liberté du commerce

La dette exigible est de 220 millions. Pour la réduire, Turgot, reprenant la politique de Terray, refuse de faire de nouveaux impôts qui retomberaient une fois encore sur les plus déshérités. Il entreprend de contrôler les dépenses des principaux ministères et d'exiger partout l'économie. Au bout d'un an (1775), il réduit la dette de près de 20 millions.

Dans le même temps, il commence la réalisation de son vaste projet. D'abord permettre la multiplication des biens et l'enrichissement de la classe la plus utile du royaume : celle des propriétaires fonciers. Pour cela, il faut abolir les servitudes qui pèsent sur la production (suppression des corvées royales) et créer un vaste marché dans lequel s'établira le juste prix que le producteur est en droit d'attendre (liberté du commerce des grains). Cette liberté génératrice de progrès n'est pas seulement donnée aux propriétaires fonciers, l'artisanat se trouve aussi concerné par la suppression des corporations (jurandes).

Égalité devant l'impôt

Mais la liberté qui est responsabilité touche aussi l'ordre social tout entier et le transforme. Dans chaque paroisse, une municipalité élue par les propriétaires fera comme d'autres assemblées consultatives (municipalités d'arrondissement et de province) « des sujets que l'on traitait jusqu'ici comme des enfants » des hommes qui coopéreront « comme des frères » et avec le roi à la bonne marche des affaires du pays. Les privilèges – et surtout les privilèges fiscaux – disparaîtront. Le gouvernement recevra une meilleure part de l'enrichissement général et sortira fortifié de la participation de citoyens dont la seule mesure sociale sera la propriété.

« Liberté, Égalité, Fraternité » : la patrie des possédants, des « hommes utiles », est-elle possible sans révolution ? C'est compter sans les aristocrates et sans les masses populaires. La conjonction de l'inconscience des uns et de la misère des autres va ruiner le projet. Mais celui-ci n'est-il pas mort-né ? Comment un gouvernement d'essence aristocratique pourrait-il survivre à une telle modification ?

3.3. La disgrâce de Turgot

La guerre des Farines

Le fait historique, c'est la guerre des Farines(1775). La récolte est mauvaise, la liberté du commerce des grains gonfle encore leur prix, c'est-à-dire celui du pain. Des queues qui s'allongent à la porte du boulanger s'élève le murmure des femmes ; il gagne le foyer, la chaumière et l'atelier et se transforme dans la rue en émotion et en révoltes populaires. Le ministre du roi veut affamer le peuple ! Nobles d'épée ou parlementaires laissent dire ou attisent les propos de leur clientèle. Les marchés sont envahis, et les boulangeries saccagées. On arrête, on condamne et on tue les émeutiers. Le désordre s'installe. Paris et bientôt Versailles même reçoivent la visite des manifestants.

La versatilité du roi

L'ordre rétabli, un moment, Turgot poursuit son programme libéral, et la lutte se transporte au parlement. Menée par Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil (1746-1794), la « robe » attaque les décrets sur la suppression de la corvée des routes et sur l'abolition des corporations. Elle fait au roi des remontrances. Celui-ci tente de briser l'opposition (lit de justice du 12 mars 1776), puis renonce sous les pressions conjuguées de la reine, des courtisans et des propres collègues de Turgot : dans le ministère, Maurepas s'inquiète de mesures auxquelles il répugne. Turgot est renvoyé (mai), la monarchie abdique.

Les réalisations de Turgot

Le temps des réformes ne semble pourtant pas clos. Les innovations dont l'armée est le théâtre peuvent faire illusion : la suppression de la vénalité des charges, la création d'écoles militaires, la réforme de la milice, l'endivisionnement de l'armée, la discipline « à la prussienne », la dotation en machines de guerre modernes créent un instrument dont bénéficiera la future république.

Mais il y a aussi derrière tout cela l'action aristocratique qui pénètre et corrompt les transformations : le roi cherche à façonner un outil, l'aristocratie tend à le lui ravir en se réservant les postes de direction. Cette armée rénovée va servir à soutenir les insurgents américains (guerre de l'Indépendance américaine). L'entreprise enthousiasme la jeunesse libérale du royaume et elle compte de nombreux nobles dans ses rangs. Elle est un gouffre financier pour le Trésor royal (1778). Mais déjà Necker est là et le temps des faux remèdes commence.

4. De Necker à la prérévolution

4.1. Necker ou le temps de l’illusion

Choisi en 1776, le nouveau directeur général du Trésor royal, Necker, est un banquier, un protestant, un étranger. Il émerveille. On craignait la banqueroute, et il trouve de l'argent ; on disait les économies impossibles, et il semble les réaliser, car tout n'est qu'artifice.

Il abandonne les réformes fiscales et arrête le mécontentement de l'aristocratie. Les hommes éclairés le louent de mettre de l'ordre dans la complexité des droits perçus par la Ferme générale. La sensibilité du siècle est touchée par l'abolition de la « question préparatoire ». Il fait disparaître le servage sur le domaine du roi. Il ne rompt pas totalement avec l'expérience précédente, puisqu'il crée des assemblées provinciales des trois ordres. N'est-ce pas de nouveau une tentative d'association des élites au gouvernement monarchique ?

Mais n'est-ce pas de la poudre aux yeux ? Des historiens le soutiennent encore à notre époque ; ils font remarquer qu'il « élude en fait la question fiscale », qui est fondamentale, et, qu'ayant donné confiance, « il retourne à une politique systématique d'emprunts placés à des taux exorbitants auprès de banques amies » (G. Chaussinand-Nogaret). Il aidera ainsi le gonflement de la dette. La situation est malsaine ; le « compte rendu au roi » masque la réalité et fait croire pour longtemps à l'opinion publique qu'une bonne gestion a équilibré le budget (1781). Pourtant, une coalition s'est formée contre lui, et son « compte rendu » n'est qu'une manœuvre ou un dernier « coup d'éclat » contre elle. Elle rassemble les financiers traditionnels du roi ; les fermiers généraux, apeurés de voir le banquier genevois commencer à les éliminer ; les intendants qu'il a injustement attaqués, et, ennemis redoutables, les parlementaires inquiets des réformes judiciaires et administratives. De nouveau, Maurepas craint le prestige d'un rival. Il décide le roi à le renvoyer le 19 mai 1781.

4.2. J.-F. Joly de Fleury et Lefèvre d'Ormesson

La conjoncture redevient favorable. De 1782 à 1787, la situation économique se rétablit. À l'extérieur, la France semble triompher de la Grande-Bretagne : la paix de Versailles (3 septembre 1783) assure l'indépendance des États-Unis, consolide la position française à Terre-Neuve, et les articles du traité de Paris (1763) relatifs à Dunkerque disparaissent. Le nouveau contrôleur des Finances, Calonne, saura, un temps, tirer avantage de cette situation.

Avant qu'il ne parvienne aux affaires, deux contrôleurs se succèdent encore à la tête des Finances : J.-F. Joly de Fleury (mai 1781-mars 1783) et Lefèvre d'Ormesson (avril-novembre 1783). Le premier recourt aux augmentations d'impôt et aux emprunts sans parvenir à combler le déficit. Il a le tort de ne pas le cacher et de demander des économies dont les courtisans risquent de faire les frais. Il est renvoyé.

Lefèvre d'Ormesson, jeune homme embarrassé de sa personne et qui ne prend jamais une décision sans consulter son maître, Vergennes, emprunte à la Caisse d'escompte. Le public, craignant l'appropriation par l'État de fonds privés, se presse en foule aux guichets pour retirer son argent.

Seconde maladresse : il cherche à transformer la Ferme générale en régie ; les fermiers réagissent en menaçant d'interrompre leur versement au Trésor. Ils soutiennent que son départ et son remplacement par Calonne sont nécessaires. Le roi n'aime guère ce dernier, mais une coterie se forme à la Cour autour des Polignac ; elle gagne finalement à sa cause la reine ; le roi cède.

4.3. Calonne ou l’échec ultime

Le rétablissement de la confiance dans l'État

Avec Calonne, ce sont les financiers de Cour qui accèdent au contrôle. Titulaires d'offices qui les mettent à même de manier l'argent des impôts, ils confondent parfois leurs deniers avec ceux de l'État tout en sachant d'ailleurs l'aider quand la situation est difficile. Mais ces « capitalistes » ont la hardiesse d'investir leur argent dans l'industrie et le commerce, dont ils poussent la modernisation. C'est aussi le plan de Calonne : enrichir le pays pour que l'État puisse mieux trouver par l'impôt les espèces qui lui manquent. Mais l'État doit aider à cet enrichissement en drainant les capitaux et en les redistribuant aux commerçants et aux manufacturiers.

Avant tout, il faut emprunter : pour emprunter, il faut donner confiance. Calonne paye exactement les rentes venues à échéance. Puis il manœuvre pour que les emprunts d'État priment sur le marché. Il organise à cet effet une véritable publicité, Mirabeau étant son intermédiaire auprès de la presse. Il crée ainsi un courant à la hausse pour les valeurs d'État, tandis que baissent les valeurs concurrentes. Le ministre se fait agioteur : il s'entend avec les financiers qui placent l'emprunt dans le public : leur zèle est récompensé, le contrôleur aide leur spéculation. Enfin, le ministre reçoit de l'argent des détenteurs d'offices, des fermiers généraux, dont il perçoit un supplément de cautionnement. Ainsi, en trois ans, il réussit à rassembler 300 millions.

Les grands travaux

Mais cette somme n'est pas, comme trop souvent jusqu'ici, utilisée pour des dépenses improductives. Elle aide l'œuvre de rénovation industrielle entreprise par des hommes soucieux de lutter à armes égales avec la Grande-Bretagne. Ainsi, l'État seconde les entreprises privées à la pointe du progrès technique : manufactures textiles ou sidérurgiques des Oberkampf, des Perier ou des de Wendel. L'État protège aussi les commerçants qui cherchent à évincer les Scandinaves dans le commerce français des matières premières pour la construction navale.

Toute une administration économique soutient l'activité des marchands et des fabricants. La réforme monétaire de 1785, rendue indispensable par la réévaluation de l'or, arrête la spéculation et débloque les espèces que les particuliers thésaurisaient. D'autres moyens sont en outre donnés pour que la production progresse. Les ports de la façade atlantique sont améliorés, et Marseille agrandit ses quais. La politique de construction routière commencée à l'époque de Louis XV est reprise et amplifiée. Les canaux de Bourgogne sont entrepris.

Dernière tentative : retour aux plans de Necker et de Turgot

Mais la crise économique vient briser une expérience qui demandait du temps pour porter fruit. De nouveau, les difficultés ressenties par le monde agricole ralentissent la demande au secteur industriel, dès lors en crise. Un à un, les financiers qui travaillaient avec Calonne font faillite, et le crédit se contracte au moment où les impôts, étant donné la misère, rentrent mal.

Dans le même temps où l'État connaît de nouveau des embarras financiers, le scandale lié à l’affaire du Collier de la reine éclaire d’un jour cruel l'attitude équivoque des courtisans et ternit le prestige du roi et de la royauté.

Calonne, faute d'une hausse continue de la prospérité, doit retrouver les projets de ses prédécesseurs : l'égalité devant l'impôt, un impôt unique reposant sur toutes les terres, « la subvention territoriale ». On avait accusé Turgot de la projeter ; elle avait en partie causé sa perte. Calonne la reprend à son compte.

Mais l'homme est habile, et il sait qu'il aura contre lui le front des privilégiés, et que le parlement, en s'opposant à l'enregistrement des édits fiscaux, se fera leur porte-parole comme il l'a fait jadis sous le feu roi. Il commence par créer un courant d'opinion en sa faveur : aux paysans, il promet d'abolir les corvées et de diminuer la taille ; aux commerçants, de supprimer les douanes intérieures ; à l'élite, il promet la participation, par l'intermédiaire d'assemblées provinciales. Puis, pour tourner le parlement, il songe à réunir – comme Henri IV l'avait fait jadis –, une assemblée de notables. Les princes du sang encadreront des nobles, des membres du haut clergé, quelques représentants du tiers, tous triés sur le volet. Leur accord reçu, le roi s'en prévaudra pour faire appliquer le projet.

L'échec de Calonne

Le calcul se révèle faux. Les notables réunis à Paris (22 février 1787) sont très vite sous l'emprise des courtisans hostiles à Calonne. Celui-ci, dépourvu de l'aide et des conseils de Vergennes, qui meurt quelques jours avant l'ouverture de l'assemblée des notables, commet la maladresse de présenter son projet en condamnant l'ordre existant. Traitant des causes profondes du malaise financier, il dénonce d'emblée « les abus des privilèges pécuniaires, les exceptions à la loi commune qui ne peuvent affranchir une partie des contribuables qu'en aggravant le sort des autres », il condamne « l'inégalité générale dans la répartition des subsides », il proteste contre « le déshonneur imprimé au commerce des premières productions », contre « les bureaux de traites intérieures et ces barrières qui rendent les diverses parties du royaume étrangères les unes aux autres », contre « les droits qui découragent l'industrie, ceux dont le recouvrement exige des frais excessifs et des préposés innombrables… ».

À travers son plaidoyer, c'est tout ce que la génération révolutionnaire va qualifier d'« ancien régime » qui est accusé. Prévenus contre le ministre, les notables voient leur crainte renforcée : n'est-ce pas leur position, leur prééminence sociale qui est en jeu ? L'ordre par excellence, le clergé, se sent directement menacé dans la possession de ses biens. Groupés autour de l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, les évêques contre-attaquent. Ils peuvent compter sur l'appui, du moins couvert, des propres frères du roi. Le comte de Provence, qui sera Louis XVIII, discrédite sa belle-sœur, projetant de faire déshériter un jour ses neveux. Le cousin du roi, le duc d'Orléans, croit en une monarchie à l'anglaise dont il serait le souverain.

D'autres coteries se forment ou se recréent. Il y a celle de Necker, qui agit « par vengeance, et dans l'espérance de le voir revenir en place » ; il y a celle de M. de Miromesnil, garde des Sceaux, « qui veut à toute force faire contrôleur général M. de Neville, sa créature » (Mémoires du baron J. de Besenval).

Calonne se tourne alors vers l'opinion publique. Imprimant tous les mémoires qu'il a remis aux notables, il l'informe que « le roi est arrêté dans le soulagement qu'il veut donner à ses peuples par ceux-là même qui devraient l'assister ». En vain. Le roi est troublé par l'opposition grandissante à Calonne. Il le renvoie le 8 avril 1787 et fait appel à celui qui est le chef de file de l'opposition, Loménie de Brienne.

« Le renvoi de Calonne fit apprécier le caractère du roi ; et, dès cet instant, les prétentions et la ténacité des notables n'eurent plus de bornes » (Besenval).

4.4. Loménie de Brienne : la riposte du parlement

On a dit de l'archevêque de Toulouse qu'il « était l'égal de Calonne pour la moralité sans en avoir les talents, étant mieux à sa place dans un cercle de femmes qu'au timon des affaires : depuis vingt ans, il visait au ministère, et, dans l'assemblée des notables, dont il faisait partie, il n'avait combattu Calonne que pour le remplacer ».

Loménie de Brienne reprend les projets de l'homme qu'il a contribué à abattre ; il réclame un impôt territorial, un impôt du timbre, la suppression des corvées, la libre circulation des grains et des assemblées provinciales. Il n'obtient rien dans le domaine fiscal. On se décide à renvoyer l'assemblée qui venait ainsi de siéger durant trois mois (22 février-25 mai 1787). Brienne et le roi se retrouvent devant le parlement.

Celui-ci, de l'été 1787 au printemps 1788, se pose en champion des libertés du royaume. Habilement, les nobles de robe assortissent leur refus de la subvention territoriale d'une demande de convocation des états généraux, seuls aptes à voter les impôts nouveaux. Le 6 août 1787, l'enregistrement des édits a lieu de force, en lit de justice. Le lendemain, le parlement réuni proteste contre « la violence » qui lui a été faite. Le roi répond en exilant ses membres à Troyes. À travers la France, les autres parlements se déclarent solidaires, et le monde de la basoche (ensemble des notaires, avoués, huissiers), clientèle des magistrats, excite le peuple contre les agents de l'autorité royale. Devant l'ampleur que prend le mouvement, le roi rappelle le parlement, le 4 septembre 1787.

5. De 1787 à 1789

5.1. L’opposition du parlement

Mais il faut trouver de l'argent, et vite : l'impôt étant écarté, on en revient à l'emprunt. Pour obtenir cette fois l'enregistrement d'un édit prévoyant un emprunt de 420 millions, le gouvernement accepte de convoquer pour 1792 les états généraux. La séance royale où l'édit est présenté se transforme en lit de justice (19 novembre 1787). À la protestation du duc d'Orléans : « C'est illégal », le roi répond par le dernier cri de la monarchie absolue : « C'est légal, parce que je le veux. » Le duc est exilé en même temps que plusieurs conseillers. Puis le gouvernement prépare ce que certains appelleront son « coup d'État » : réduire le rôle du parlement.

Déclaration de guerre à la monarchie absolue

Mais les nobles de robe sentent la menace et de nouveau intéressent l'opinion publique à leur sort par des prises de position libérales : ainsi, le 4 janvier 1788, ils condamnent solennellement les lettres de cachet, dont l'emploi les menace directement. C'est surtout le 3 mai 1788 que leur déclaration a le plus de résonance. Ils attaquent les ministres et les accusent de vouloir instaurer le despotisme ; ils rappellent que « la France est une monarchie gouvernée par le roi, suivant les lois ; que ces lois… embrassent et consacrent le droit de la nation d'accorder librement les subsides par l'organe des états généraux, régulièrement convoqués et composés ; les coutumes et les capitulations des provinces ; l'inamovibilité des magistrats ; le droit des cours de vérifier, dans chaque province, les volontés du roi, et de n'en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu'aux lois fondamentales ; le droit de chaque citoyen, de n'être jamais traduit en aucune manière, par devant d'autres, que les juges naturels qui sont ceux que la loi lui désigne ».

Un mois après, l'assemblée du clergé, réunie pour fournir au roi un « don gratuit », prend fait et cause pour le parlement. Le haut clergé – car c'est lui qui tient la plume à ces remontrances au roi – souligne que « le peuple français n'est pas imposable à volonté. La propriété est un droit fondamental et sacré et cette vérité se trouve dans nos annales, quand même elle ne serait pas dans la justice et dans la nature… Depuis les premiers états généraux jusqu'à ceux d'Orléans et de Blois, le principe ne se perd jamais de vue que nulle imposition ne peut se lever sans assembler trois états et sans que les gens desdits états n'y consentent ». Nulle part, il n'est question de l'abolition des privilèges. Il s'agit pour les aristocrates de parvenir à réunir des états qu'ils domineront et qui seront un moyen de subjuguer la royauté. Mais les thèmes et le langage employé peuvent séduire le tiers ; liberté individuelle et liberté de consentir ou non l'impôt.

Les réformes tardives du roi

Après s'être heurtée au refus du parlement de livrer ses meneurs, – d'Éprémesnil et Monsabert – la royauté tente de briser cette opposition aristocratique. En même temps qu'ils réduisent le parlement, les édits du 8 mai 1788 s'essayent à de profondes réformes. L'enregistrement des actes royaux sera désormais le fait d'une cour plénière formée de dignitaires de la couronne. Quarante-cinq « grands bailliages » reçoivent une partie des attributions judiciaires du parlement. L'organisation de la justice est simplifiée, rationalisée, et son exercice dépouillé de certains traits barbares comme la torture qui précédait l'exécution des criminels.

Pourtant cette réforme de Lamoignon, garde des Sceaux du roi, vient trop tard. Déjà, la province s'agite, mais, en prenant le relais de Paris, elle révèle que la bourgeoisie a, elle aussi, un programme de réformes et qu'elle n'entend pas être à la remorque des aristocrates. Encore est-elle prête à s'entendre avec eux, car elle craint les masses populaires que, apprenti sorcier, l'aristocratie a mises en branle dans l'été de 1788. La bourgeoisie accepterait le maintien des droits seigneuriaux et des privilèges honorifiques en échange de la liberté et de l'égalité politiques. Elle a fait l'apprentissage de celle-ci dans les assemblées provinciales, elle entend la maintenir lors des futurs états généraux. Mais ce compromis est-il possible ? Des notables comme Jean-Joseph Mounier ou Antoine Barnave, dans le Dauphiné, le croient. La parole va leur être donnée.

5.2. La journée des Tuiles

Durant l'été 1788, l'aristocratie pousse le peuple à la révolte ouverte pour soutenir le parlement. À Dijon, à Toulouse, à Rennes, à Pau et à Grenoble, des troubles éclatent. Dans cette dernière ville, les parlementaires refusent d'enregistrer les édits du 8 mai. Ils reçoivent des lettres de cachet. Le 7 juin, les boutiques se ferment, des hommes s'assemblent, ils sont armés de barres, de pierres, de haches et de bâtons. Beaucoup sont des « clients » des magistrats, car leur départ signifierait le ralentissement accentué des affaires. La troupe intervient. Du toit des maisons, des gens font pleuvoir une grêle de pierres, de briques et de tuiles. Cette journée des Tuiles aboutit au maintien des magistrats dans leur ville. Mais sept jours plus tard, les notables se réunissent : il y a là 9 membres du clergé, 33 nobles, 59 membres du tiers état. S'ils espèrent que les parlementaires seront réinstallés par le roi, ils demandent aussi la réunion des « états particuliers de la province », où les membres du tiers état siégeront en nombre égal à celui des membres du clergé et de la noblesse réunis. Cette assemblée sera le prélude à celle des états généraux du royaume.

5.3. La demande de convocation des états généraux

Puis, le 21 juillet, à quelque distance de Grenoble, dans le château d'un gros industriel, Claude Perier, à Vizille, a lieu l'assemblée générale des municipalités du Dauphiné. Ecclésiastiques, nobles, tiers état mêlés arrêtent : « qu'empressés de donner à tous les Français un exemple d'union et d'attachement à la monarchie, prêts à tous les sacrifices – que pourraient exiger la sûreté et la gloire du trône –, ils n'octroieront les impôts par dons gratuits ou autrement que lorsque leurs représentants en auront délibéré dans les états généraux du royaume. Que dans les états de la province, les députés du tiers état seront en nombre égal à ceux des deux premiers ordres réunis ; que toutes les places y seront électives ; et que les corvées seront remplacées par une imposition sur les trois ordres ».

Ils arrêtent en outre « que les trois ordres du Dauphiné ne sépareront jamais leur cause de celle des autres provinces, et qu'en soutenant leurs droits particuliers ils n'abandonneront pas ceux de la nation ». Voilà qui dépasse le projet de l'aristocratie au début de sa révolte : il y a l'égalité politique, un premier pas de fait dans l'égalité fiscale, et surtout cette volonté d'échapper au cadre étroit des libertés provinciales pour s'élever jusqu'à la liberté de la patrie tout entière.

Le roi cède

Les caisses sont vides, les assemblées provinciales n'acceptent pas d'augmentation d'impôt, l'alliance semble se faire entre bourgeoisie et aristocratie, enfin les forces de répression échappent au roi. Tantôt les régiments (c'est le cas notamment de la cavalerie) sont dévoués à leurs chefs aristocrates, tantôt ils sont formés d'hommes sortis du peuple qui se rebellent contre la discipline indigne qu'on leur impose ou qui sont les victimes d'une réaction aristocratique qui leur bouche toute possibilité d'ascension sociale. Dans un cas comme dans l'autre, ils sont peu sûrs. Dans quelques mois, ils vont déserter en masse pour rejoindre le peuple en révolution.

N'étant plus maître de la situation, Brienne annonce la réunion des états généraux (5 juillet 1788), et un édit (8 août) les convoque pour le 1er mai 1789. Le même édit suspend la cour plénière. Le 24 août, Brienne se retire ; le 25, le roi appelle pour le remplacer Necker. La réforme de Lamoignon est abolie, les parlements rétablis. Mais si la royauté capitule, l'impossible alliance des aristocrates et de la bourgeoisie se défait.

5.4. Le « parti » des patriotes

Dès septembre 1788, le parlement signifie au tiers qu'il n'entend pas lui donner l'égalité politique demandée ; il estime en effet que les prochains états devront se réunir dans la forme qu'ils avaient en 1614 : les ordres séparés et chacun disposant d'une voix. Face aux aristocrates se forme alors le « parti » des patriotes.

Il groupe des bourgeois, surtout des banquiers ou des avocats, et des nobles libéraux. Quelques têtes s'en détachent : Mirabeau, La Fayette et surtout le duc d'Orléans. Il a à sa solde des publicistes, tel Pierre Choderlos de Laclos, qui répandent les idées du parti à Paris et en province : égalité civile, judiciaire et fiscale.

Dans l'immédiat, les patriotes se battent pour le doublement du tiers et le vote par tête et non par ordre aux états généraux. Des milliers de pamphlets ou de journaux circulent librement dans les salons, les sociétés de lecture et les cafés. Placardés dans les rues, ils suscitent le rassemblement et la discussion : les sujets du roi font mutuellement leur éducation politique et se découvrent, les uns les autres, membres solidaires d'une même communauté, des citoyens désireux d'établir la liberté et l'égalité, la fraternité qui leur procureront le bonheur.

Mais de cette « patrie », les nobles s'excluent en majorité ; s'accrochant à leurs privilèges, ils posent au roi la question : « Votre Majesté pourrait-elle se déterminer à sacrifier, à humilier sa brave, antique et respectable noblesse ? ».

Un premier coup semble lui être en effet porté le 27 décembre 1788 : le « Résultat du Conseil » du roi tenu à Versailles, ce jour, admet le doublement du tiers. En fait le principal est, pour l'aristocratie, sauvegardé : le roi ne se prononce pas sur le vote par tête. Le règlement électoral paraît le 24 janvier 1789.

6. La Révolution

6.1. Antagonisme entre les privilégiés et le tiers état

La préparation des élections, leur déroulement ainsi que la rédaction des cahiers de doléances se font, dans beaucoup de régions, au milieu des émeutes du « quatrième ordre », celui des pauvres artisans ou paysans. Depuis 1778, le vin se vend mal. En 1789, les prix remontent, car la vendange a été insuffisante, mais le petit paysan n'a pas un contingent commercialisable, il reste dans la gêne. Dans le même temps, le prix du grain s'élève, mais la production du métayer n'est pas telle qu'il puisse en tirer profit. Dans les villes, le compagnon est souvent réduit au chômage ; la concurrence anglaise permise par le traité de 1786 accroît encore le malaise des fabricants français, notamment des textiles.

Des émeutes éclatent : c'est le cas à Paris, au faubourg Saint-Antoine, le 28 avril 1789. Des ouvriers prêtent au propriétaire d'une manufacture de papiers, Réveillon, l'intention de baisser les salaires de ses employés à 15 sous par jour. Malgré la force armée, la foule enfonce les portes et jette au feu registres de comptabilité, meubles et effets. La troupe tire, les émeutiers se dispersent (affaire Réveillon).

Il n'y a pas là le signe d'un affaiblissement de la fidélité à la monarchie. Les cahiers de doléances révèlent au contraire que, dans l'ensemble du corps social, c'est le loyalisme qui domine. Ils montrent aussi l'antagonisme entre les privilégiés et le tiers. De cette lutte, de jour en jour plus âpre, la brochure de Sieyès porte témoignage :

« Qu'est-ce que le tiers état ? Tout. La prétendue utilité d'un ordre privilégié pour le service public n'est qu'une chimère […] sans lui, tout ce qu'il y a de pénible dans ce service est acquitté par le tiers ; sans lui, les places supérieures seraient infiniment mieux remplies ; si les privilégiés sont parvenus à usurper tous les postes lucratifs et honorifiques, c'est en même temps une iniquité odieuse pour la généralité des citoyens et une trahison pour la chose publique. »

C'est la spécificité de la Révolution française que d'être cette lutte sans merci entre une aristocratie qui défend par tous les moyens ses « droits » et la bourgeoisie poussée en avant par les masses populaires. Dans ce combat, la monarchie peut-elle être d'un autre côté que celui de l'aristocratie ? À qui en doute, il faut rappeler la séance du 2 mai 1789, où les députés aux états généraux furent présentés au roi : il reçut le clergé à huis clos dans son cabinet, ceux de la noblesse, selon le cérémonial, les portes grandes ouvertes ; les représentants du tiers défilèrent dans sa chambre à coucher.

6.2. La déchéance du roi : « Louis Capet »

Le 5 mai, les états généraux s'ouvraient. Le règne de Louis XVI allait s'achever, celui du peuple souverain commençait. Avec la mise à bas de l'Ancien Régime et son retour de force de Versailles à Paris le 6 octobre 1789, le roi ne trouve plus la volonté politique suffisante pour affronter les événements. Louis XVI se replie sur la défense des principes de la monarchie de droit divin, ceux de son éducation, ceux que lui ont légués ses pères. Ses résistances et ses revirements ruinent le compromis institutionnel élaboré par la Constituante. Devenu monarque constitutionnel, le roi s'efforce, par l'application du veto, de freiner le mouvement révolutionnaire.

Prisonnier de sa famille et surtout de celle de Marie-Antoinette, il met finalement son espoir dans les émigrés (échec de la fuite à Varennes, juin 1791). Formant un ministère girondin, en mars 1792, le roi voit dans la guerre, pour des raisons inverses de celles des révolutionnaires, le moyen de sortir de la situation où il s'est enfermé. Mais le veto qu'il met aux décrets de salut public, après les premières défaites françaises, soulève contre lui le peuple de Paris. Le 20 juin 1792, les Parisiens envahissent les Tuileries, l'obligent à coiffer un bonnet rouge et à boire du vin à la santé de la Nation. Le peuple de Paris l'appelle dès lors « Louis le Dernier ».

L'insurrection du 10 août 1792, qui fait plusieurs centaines de morts, oblige le roi à se placer sous la protection de l'Assemblée. Le 13 août, le roi et sa famille sont emprisonnés au Temple. Le 21 septembre, la royauté est abolie, et Louis, désormais rétrogradé au rang de simple particulier et appelé du nom de Capet, est considéré comme « traître » à la nation.

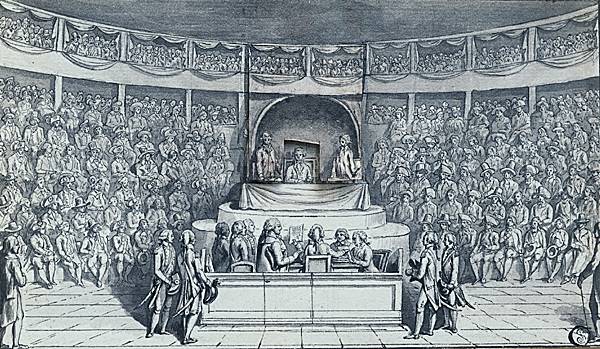

Le 13 novembre, alors que la Convention examine le rapport de son Comité de législation sur l'éventuel jugement de l'ex-roi, Saint-Just présente les arguments pour une exécution sans jugement : « Les citoyens se lient par le contrat ; le souverain ne se lie pas, ou le prince n'aurait point de juge et serait un tyran. […] Le pacte est un contrat entre les citoyens […]. Conséquemment, Louis, qui ne s'était pas obligé, ne peut pas être jugé civilement. » Il se prononce pour la mort immédiate : « Il opprima une nation libre ; il se déclara son ennemi ; il abusa des lois : il doit mourir pour assurer le repos du peuple, puisqu'il était dans ses vues d'accabler le peuple pour assurer le sien. » La Convention ne le suit pas ; cependant, après la découverte par Roland des papiers personnels de Louis contenus dans l'armoire de fer, le 20 novembre, qui fournisse des pièces permettant d'étayer la trahison du roi, elle décide, le 3 décembre, de juger elle-même l'ex-roi.

6.3. La mort du roi

Le procès s'ouvre le 11 décembre. L'ex-roi est conduit à la Convention où il entend l'acte d'accusation dressé contre lui : organisation de la contre-révolution, conspiration, responsabilité dans le massacre du Champ-de-Mars et dans d'autres événements où des patriotes trouvèrent la mort, soutien de l'émigration…

Louis désigne comme avocat Tronchet et Target, mais ce dernier se récuse et Malesherbes s'offre à le remplacer. Puis, devant l'ampleur de leur tâche, les deux avocats s'adjoignent Romain Desèze.

Le 26 décembre, Louis est de nouveau entendu par la Convention. Desèze demande que l'ex-roi soit jugé en citoyen : « Prenez garde que si vous ôtiez à Louis l'inviolabilité de roi, vous lui devriez au moins les droits de citoyen ; car vous ne pouvez pas faire que Louis cesse d'être roi quand vous déclarez vouloir le juger, et qu'il le redevienne au moment de ce jugement que vous voulez rendre. Or, si vous voulez juger Louis comme citoyen, je vous demanderai où sont ces formes conservatrices que tout citoyen a le droit imprescriptible de réclamer. » Il présente ainsi une argumentation fondamentale sur la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, et s'écrie : « Je cherche parmi vous des juges, et je n'y vois que des accusateurs. Vous voulez prononcer sur le sort de Louis, et c'est vous-mêmes qui l'accusez ! »

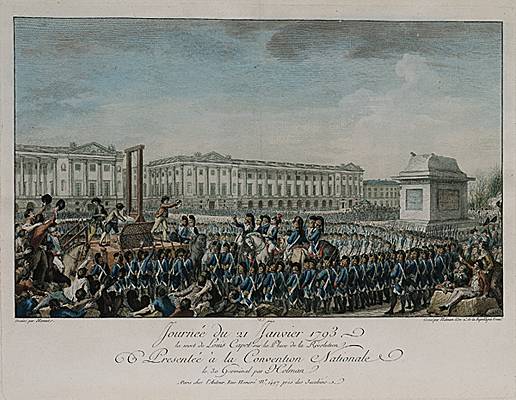

Le 17 janvier, le procès s'achève sur le vote des députés. À la première question, « Louis est-il coupable ? », 694 députés sur 721 répondent oui. « Le peuple doit-il voter pour décider du sort de l'ex-roi ? » : 423 voix répondent non, contre 281 oui. Enfin, à la question « Quelle peine sera infligée à Louis ? », 361 députés sur 721 répondent la mort, soit une voix de majorité ; il faut cependant ajouter 26 députés qui se prononcent pour la mort tout en demandant si la Convention doit ou non faire différer l'exécution. Cette position entraîne un quatrième vote sur le sursis, qui est repoussé par 380 voix contre 310.

Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, à 10 heures 20, sur la place de la Révolution (aujourd'hui place de la Concorde). La portée symbolique de cette mort dépasse de beaucoup la personnalité du roi : elle illustre la politique dite de la table rase, qui, de nos jours encore, suscite les interrogations des penseurs et théoriciens politiques de toutes tendances.