Eugène Delacroix

Peintre français (Saint-Maurice, Val-de-Marne, 1798-Paris 1863).

1. « Le dernier des Renaissants, le premier des Modernes »

1.1. Son entourage

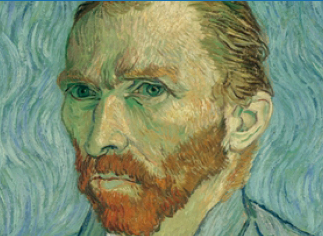

Considéré par l'opinion générale comme le chef de l'école romantique et, en tant que tel, opposé à Jean-Dominique Ingres et à ses élèves, Delacroix affirmait pourtant : « Je suis un pur classique. » Contradiction apparente d'où surgit un art d'une richesse et d'une vigueur exceptionnelles, dont les générations suivantes exploiteront les découvertes. Charles Baudelaire donne cette définition du maître : « Le dernier des Renaissants, le premier des Modernes. »

Il est né en 1798 de Victoire Œben, fille de l'ébéniste de Louis XV, et de Charles Delacroix, ministre, ambassadeur, préfet ; mais la rumeur publique le dit fils naturel de Talleyrand, qui suivra attentivement les débuts de sa carrière, l'introduisant dans divers salons dont celui du baron Gérard, fréquenté à la fois par des artistes et des hommes politiques en vue.

De nombreux deuils attristent sa jeunesse : son père disparaît en 1805, son frère aîné en 1807 à Friedland, sa mère en 1814, sa sœur aînée, Henriette de Verninac, en 1827. Ainsi apparaît très tôt dans sa vie la solitude dans laquelle, malgré une existence apparemment mondaine, il aimera toujours à se réfugier, confiant ses efforts, ses hésitations, ses élans à son Journal : « Grand sentiment et délicieux de la solitude, de la tranquillité du bonheur profond qu'elle donne. »

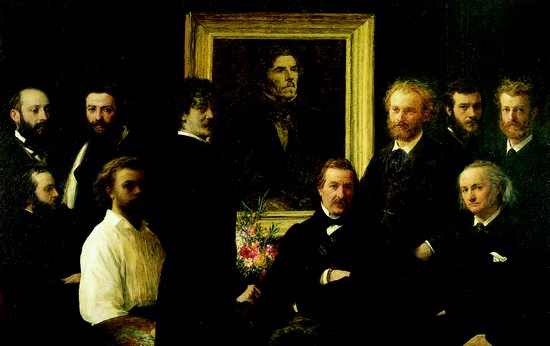

Inscrit en 1816 à l'École nationale des beaux-arts dans l'atelier néoclassique de Pierre Guérin, il se lie intimement avec divers jeunes artistes ; l'amitié est pour lui un sentiment durable auquel il attachera plus d'importance qu'à ses liaisons discrètes et désabusées. Il rencontre Théodore Géricault, de sept ans son aîné et déjà célèbre depuis l'Officier de chasseurs chargeant de 1812 et le Cuirassier blessé de 1814. Une camaraderie enthousiaste naît entre eux. Ils appartiennent à cette génération dont la sensibilité s'est éveillée dans les fastes sanglants de l'Empire et se retrouve enlisée dans la montée du matérialisme bourgeois, génération qui se passionne à la fois pour les littératures étrangères, l'histoire des siècles prétendus barbares, les civilisations exotiques, les événements contemporains.

1.2. Inspirations et influences

![Eugène Delacroix, ud [ou oud] Eugène Delacroix, ud [ou oud]](/encyclopedie/data/images/1312321-Eug%c3%a8ne_Delacroix_ud_ou_oud.jpg)

Ses premières œuvres ne renient pas l'enseignement classique de son atelier ; il s'inspire de Raphaël pour la Vierge des moissons (1819), du Guerchin pour la Vierge du Sacré-Cœur (1821), musée d'Ajaccio. Mais son goût le porte vers les maîtres du mouvement et de la couleur : Michel-Ange, les Vénitiens, les Espagnols et surtout Petrus Paulus Rubens, qui sera son dieu. Plus libres que sa peinture, ses dessins s'inspirent tantôt des caricaturistes anglais tels que Thomas Rowlandson, tantôt des Caprices de Francisco de Goya, dont il a sans doute eu connaissance par ses amis Guillemardet. L'exemple de Géricault l'incite aussi à plus de passion et de vivacité : le Radeau de la Méduse le transporte d'admiration.

Ces découvertes, ces études, ces enthousiasmes sont rapidement assimilés ; son premier envoi au Salon, la Barque de Dante (1822, musée du Louvre), révèle l'originalité puissante de son talent. Il aura toujours une prédilection pour cette gamme sourde de rouges et de verts et reprendra souvent le thème de la barque oscillant sur l'eau nocturne et celui de la ville brûlant à l'horizon. L'État achète le tableau, Gérard et Gros crient au chef-d'œuvre, Adolphe Thiers écrit dans le Constitutionnel : « Je ne crois pas m'y tromper, Monsieur Delacroix a reçu le génie. » Tous ne sont cependant pas de cet avis et Étienne Jean Delécluze parle de « tartouillade ».

2. Le chef de la jeune école romantique

2.1. L'orientalisme

Sa réputation faite, la mort de Géricault, en janvier 1824, le laisse chef incontesté de la jeune école romantique.

Cette situation est consacrée par la présentation au Salon de 1824 des Massacres de Scio (Louvre), qui suscitent de nouveau éloges dithyrambiques et violentes critiques. On y remarque deux thèmes favoris de la nouvelle peinture : l'orientalisme et l'actualité.

L'attraction pour les coutumes et les mœurs orientales, déjà marquée au xviiie s., augmentée par la campagne d'Égypte et les tableaux de Gros, trouve un foyer d'intérêt dans l'atelier d'un peintre peu connu : Monsieur Auguste. Ce dernier a rapporté d'un long voyage autour de la Méditerranée une vision assez authentique de l'Orient et tout un attirail de costumes et d'objets qu'il prête volontiers à ses jeunes confrères soucieux d'exotisme : Delacroix les utilisera maintes fois. L'opinion européenne est alors bouleversée par les malheurs des insurgés grecs. Casimir Delavigne chante : « En Grèce, en Grèce il faut partir », Byron ira mourir en 1824 à Missolonghi et Victor Hugo écrira les Orientales. D'autres œuvres de Delacroix exprimeront cette émotion, parmi lesquelles, en 1826, la Grèce expirant sur les ruines de Missolonghi (musée de Bordeaux).

2.2. L'influence anglaise

Dans la composition et dans les personnages des Massacres de Scio passent des souvenirs de Géricault, de Gros et de Rubens, mais le pathétique contenu de la scène, le vibrato coloré, les grands horizons nuageux n'appartiennent qu'au maître. Il a été incité à cet élargissement de l'espace, à cette intensification des couleurs par la vue des tableaux de John Constable, la Charrette à foin en particulier, exposés à Paris en 1824. Son intérêt pour la peinture anglaise lui permet de se détacher définitivement de l'influence de l'École des beaux-arts. Il est lié depuis plusieurs années avec des artistes d'outre-Manche : les frères Newton (1799-1856) et Thales (1793-1837) Fielding, ainsi que Richard Parkes Bonington, qu'il apprécie beaucoup : « Il y a énormément à gagner dans la compagnie de ce luron-là. » Leur technique de l'aquarelle lui révèle de nouvelles possibilités de la couleur. Un séjour à Londres et dans la campagne avoisinante en 1825, la vue des Turner, des Constable, les rencontres avec William Etty et Thomas Lawrence développent son goût pour une manière plus fluide et plus éclatante à la fois.

Son romantisme culmine pendant la période qui s'étend de ce voyage en Angleterre à celui en Afrique du Nord, en 1832. Il n'a pas besoin, comme Baudelaire, Théophile Gautier ou Gérard de Nerval, de l'excitation du hachisch, ses lectures étant une source infinie de sujets ; Goethe, William Shakespeare, Robert Burns, Walter Scott l'inspirent, et surtout Byron, si proche de lui par son orgueilleuse sensibilité.

2.3. L'exaltation romantique

La liberté de sa technique lui permet tous les emportements ; ainsi dans le Doge Marino Faliero (1826, Wallace collection, Londres), l'éclat des laques avivé par un vernis de copal souligne le sentiment dramatique. Dans le Giaour et le Pacha (Art Institute, Chicago), de 1827, la rapidité de la facture transforme l'affrontement en danse. Le choix des sujets révèle, à côté des enchantements du rêve, odalisques imaginaires comme la Femme aux bas blancs (collection privée) ou la Femme au perroquet (musée de Lyon), les désenchantements de l'âme : le Tasse dans la maison des fous, 1827 (collection Oscar Reinhardt, Winterthur).

Le tableau majeur de cette période, la Mort de Sardanapale (1827-1828), cause un scandale sans précédent au moment où toute la jeunesse romantique est bouleversée par les représentations de Shakespeare à l'Odéon, où Hugo vient de publier la préface de Cromwell. « Mon massacre numéro deux », disait le peintre pour désigner cette immense composition tourbillonnante à dominantes rouges, qui sublime l'horrible volupté de la mort. C'est un paroxysme qu'il ne renouvellera pas, mais les épisodes sanglants de l'histoire trouvent en lui leur chantre : l'Assassinat de l'évêque de Liège (1827), Louvre, Boissy d'Anglas à la Convention (1831), musée de Bordeaux, la Bataille de Nancy (1828-1834), musée de Nancy. Il cherche à travers ces œuvres à peindre la présence du destin, le tumulte de la foule, son bruit et sa fureur.

À cette période d'exaltation romantique appartiennent aussi de nombreuses lithographies : le Giaour et le Pacha, d'après Byron, Hamlet et le crâne de Yorick, d'après Shakespeare, et surtout les dix-sept planches du Faust, traitées avec une poésie visionnaire. Goethe enthousiasmé disait à Eckermann : « Faust est une œuvre du ciel à la terre, du possible à l'impossible […]. Monsieur Delacroix s'est senti comme chez lui et dans sa famille. »

3. Souci de rigueur et nouvelle approche de la lumière et de la couleur

3.1. Le voyage au Maroc

Cependant, un souci de rigueur s'amorce : ne plus obéir aux nerfs, mais à la raison. La Liberté guidant le peuple (Louvre), exécutée au lendemain des Trois Glorieuses, est plus dynamique que romantique, l'exaltation du sujet n'empêchant pas la recherche plastique. Cette évolution sera hâtée par un voyage qui permet à Delacroix de connaître cet Orient dont il a si souvent évoqué la magie. De décembre 1831 à juillet 1832, il accompagne la mission du comte de Mornay auprès du sultan du Maroc, visite Tanger, Meknès, fait escale en Algérie – Oran, Alger – et en Espagne – Cadix, Séville –, où il note : « Tout Goya palpitait autour de moi. » Il a la révélation non pas d'une imagerie de bazars mais de l'Antiquité classique : « Les Romains et les Grecs sont là à ma porte, j'ai bien ri des Grecs de David, à part sa sublime brosse, je les connais à présent, les marbres sont la vérité même mais il faut y savoir lire. »

3.2. Nouvelles esthétiques

D'autre part, sous ce soleil éclatant, il découvre que les couleurs ne sont pas isolées dans l'espace par la lumière, mais qu'elles s'interpénètrent, se modulent les unes par rapport aux autres ; revenu à Paris, il étudiera les théories du physicien Eugène Chevreul sur les contrastes colorés. Il assiste à des audiences et à des fantasias, est accueilli par les juifs et par les musulmans, pénètre dans un harem. Sept albums de croquis et un album d'aquarelles conservent ses souvenirs et seront pour lui un inépuisable répertoire de thèmes et de formes.

À son retour, il entreprend la toile où se résument ses émerveillements et ses découvertes : les Femmes d'Alger (1834, Louvre), composition statique dont l'harmonie expressive de roses et de verts rend l'atmosphère nonchalante et feutrée de ce gynécée moderne et qui, par ses touches fragmentées, son souci des jeux de lumière, annonce l'impressionnisme.

Parmi les scènes qui s'inspirent de ce voyage, certaines se rattachent à une vision historique : le Caïd, chef marocain (1837), le Sultan du Maroc entouré de sa garde (1845) ; d'autres, à des témoignages plus pittoresques : Fantasias ou Courses de la poudre (1832 et 1833), les Convulsionnaires de Tanger (1836-1838, collection privée, États-Unis), d'autres, enfin, comme les Femmes d'Alger ou la Noce juive (Salon de 1841), cherchent à situer hors du temps l'image d'un instant privilégié. D'autre part, les massives murailles de Meknès et les vastes paysages de l'Atlas serviront de fond à bien des sujets religieux ou romanesques, tels les Disciples et les Saintes Femmes relevant le corps de saint Étienne (1853).

Cette leçon de classicisme, ce sens renouvelé de la noblesse des attitudes sont perceptibles aussi bien dans les décorations que Delacroix entreprend de 1833 à 1838 pour le salon du roi que dans le schéma pyramidal de la Médée furieuse (1838) et dans l'élan maîtrisé de la Justice de Trajan (1840), si fastueusement inspirée de Véronèse, qu'il va souvent admirer au Louvre, et de Rubens, qu'il vient d'étudier à Anvers, en 1839.

3.3. Un romantisme « apaisé »

Sa veine romantique n'est cependant pas tarie ; l'obsession de la mort, celle d'une impossible liberté s'expriment dans le Prisonnier de Chillon (1834), peint peu après la mort de son frère Charles, dans les lithographies pour Hamlet, commencées en 1834, ou dans une nouvelle version plus féroce et plus tourbillonnante du Combat du giaour et du pacha (1835). La synthèse de ces tendances contradictoires se fait dans l'admirable Prise de Constantinople par les croisés (1840), commandée par Louis-Philippe pour Versailles, harmonie de pourpres, de bleus violacés et d'aigue-marine qui emprunte au souvenir d'Alger l'étagement des maisons blanches vers la mer. À cet instant où Baudouin de Flandres pénètre dans la ville, il semble n'y avoir ni vainqueurs ni vaincus ; ce n'est plus l'ivresse de la victoire, mais la lassitude des massacres inutiles. Avec cette œuvre capitale, le romantisme de Delacroix s'apaise, s'oriente vers la philosophie et non plus vers la tragédie. Il cherche aussi davantage son inspiration dans la nature, à Nohant, chez George Sand, où il brosse de somptueux tableaux de fleurs, et dans la forêt de Sénart, près de la maison qu'il loue à Champrosay. Ses amitiés et ses relations se sont étendues à toute l'intelligentsia de sa génération - Hugo, Alfred de Musset, Stendhal, Honoré de Balzac, Nerval, Baudelaire -, mais il s'est surtout senti en communion spirituelle avec Frédéric Chopin, dont il a laissé une vision inspirée dans un double portrait de George Sand et du musicien (1838), maintenant découpé et séparé entre le Louvre et Copenhague. Il donne, à Nohant, des leçons de peinture à Maurice Sand- « Dans la nature, tout est reflet »-, et développe dans sa touche en flochetage les contrastes colorés que lui emprunteront les impressionnistes (Mort d'Ophélie, 1844).

4. Grands travaux décoratifs et commandes officielles

On retrouve les hautes futaies qu'il aime dans ses grands travaux décoratifs, car, bien que son art passionné ait toujours inquiété les jurys et l'Institut, auquel il n'appartiendra qu'en 1857, à sa huitième candidature, il eut cependant de nombreuses commandes officielles, probablement grâce à la présence au pouvoir de Thiers, qui l'avait soutenu dès ses débuts. Il emploiera dans ses travaux quelques élèves et amis, comme Pierre Andrieu (1821-1891) et Louis de Planet (1814-1875).

4.1. Les allégories

Après les allégories sculpturales du salon du roi, il entreprend le décor de la bibliothèque du Palais-Bourbon (1838-1847). Les sujets des coupoles illustrent les conquêtes de l'esprit : la poésie, la théologie, la législation, la philosophie, les sciences ; ceux des hémicycles montrent les grandes alternances de l'humanité : la paix et la guerre. Au statisme de l'hémicycle d'Orphée s'oppose le dynamisme de celui d'Attila. À la bibliothèque du Sénat, de 1840 à 1846, il groupe autour d'Orphée les Grecs et les Romains illustres en un rythme apaisé, dominé par un ordre classique qu'il appliquera aussi aux compositions du salon de la Paix (1851-1853) à l'Hôtel de Ville, incendié lors de la Commune de Paris. Chargé de compléter l'œuvre de Le Brun dans la galerie d'Apollon au Louvre (1850-1851), il déploie une fougue baroque pour ce combat d'Apollon et des monstres de la nuit qui lui permet d'utiliser tous les sortilèges de la couleur.

Il se surpasse à la chapelle des Saints-Anges de l'église Saint-Sulpice (1850-1861) dans le symbolisme de l'homme face à des forces invisibles. Sur un panneau, dans une harmonie d'orange et de turquoise, les archanges vengeurs se meuvent avec une foudroyante agilité, au milieu d'une architecture colossale, pour chasser Héliodore du temple. Sur l'autre muraille, les accords sont de pourpre, de vert, de violet, et, dans un défilé rocheux que domine l'ampleur surnaturelle de trois chênes, Jacob lutte avec l'ange de toute sa force inutile.

4.2. Les animaux

S'il renoue dans ses grandes décorations avec la tradition de Nicolas Poussin et de Véronèse, Delacroix retrouve toute sa fougue et sa palette la plus éclatante pour les grandes scènes de chasses au lion (1855 et 1861) ou au tigre (1854). Il fait alors appel à ses souvenirs africains, complétés par de longues séances d'étude au jardin des Plantes en compagnie du sculpteur Antoine Louis Barye. Il a d'ailleurs toujours interprété les animaux de façon étourdissante, allant jusqu'à mettre en accord l'aspect des chevaux, pour lesquels il a la même prédilection que Géricault, avec l'esprit même du sujet : le cheval de Trajan est compatissant, celui de Méphisto, diabolique, celui d'Attila, surnaturel.

Ses études de fauves sont parmi les plus éblouissantes des ébauches qu'il confie à ses carnets de dessins, carnets où se fixent pendant près d'un demi-siècle ses projets et ses souvenirs, aquarelles, lavis ou crayons qui, chaque fois, surprennent par leur rapidité cursive et leur puissance d'évocation.

5. Dernières recherches

Toujours davantage replié sur lui-même, il jette dans la peinture les forces que lui laisse une laryngite tuberculeuse contractée vers 1835. Les compositions de la fin de sa vie sont souvent en diagonale, comme la Montée au calvaire (Salon de 1859) ; certaines reprennent le thème favori de la femme victime et suppliante : Desdémone aux pieds de son père (1852), inspirée non par Shakespeare mais par l'opéra de Gioacchino Rossini, l'Enlèvement de Rébecca (1858), tableau après lequel il n'expose plus au Salon tant les critiques sont virulentes- sauf celle de Baudelaire, son génial défenseur.

Le ton philosophique perceptible dans les grandes décorations est aussi manifeste dans un souci de représenter l'impuissance de l'homme face aux éléments. En 1840, Delacroix s'est inspiré du Don Juan de Byron pour son Naufrage de don Juan (Louvre), isolé entre ciel et terre. À partir de 1853, il représente sept fois Jésus sur le lac de Génésareth, opposant au déchaînement des flots, qu'il aime tant observer à Valmont ou à Dieppe, et à l'affolement des disciples le sommeil apaisé du Sauveur. L'ambiance est plus élégiaque, la composition plus passante, les couleurs plus subtiles dans les dernières œuvres comme Ovide chez les Scythes (1862), sujet déjà traité au Palais-Bourbon.

Ses forces déclinent, mais son imagination garde sa souveraineté ; peu avant sa mort, il confie à sa vieille servante, témoin de tant d'efforts, d'enthousiasmes, de désenchantements : « Si je guéris, je ferai des choses étonnantes. »

Bientôt, l'impressionnisme exploitera toutes les libertés en germe dans l'œuvre du maître, et Paul Cézanne pourra dire à propos des Femmes d'Alger : « Nous y sommes tous, dans ce Delacroix… ».

![Eugène Delacroix, ud [ou oud] Eugène Delacroix, ud [ou oud]](/encyclopedie/data/vignettes/1312321.jpg)