nu

Représentation du corps humain totalement ou largement dévêtu, dénudé.

Dans les représentations que l'Homme donne de lui-même à travers son activité artistique, la nudité, tout comme le vêtement et la parure, est toujours porteuse de sens, qu'elle s'inscrive ou non dans un système d'opposition entre le nu et le vêtu : qu'elle soit investie d'une dimension sociale, morale ou philosophique, voire religieuse, l'image du corps dénudé est rarement vouée à la seule contemplation esthétique.

1. La nudité et l'impudeur

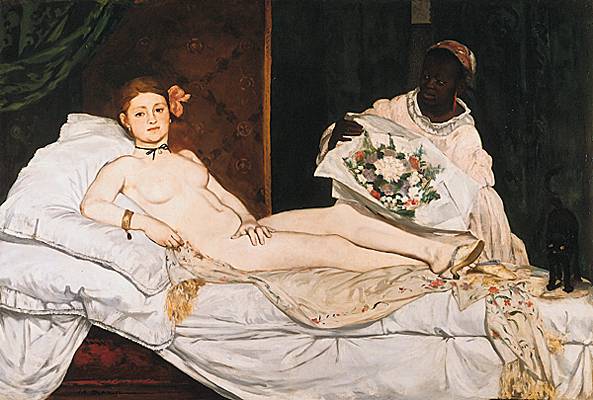

« Yahvé Dieu appela l'homme : “Où es-tu ?”, dit-il. “J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché.” » Selon la Genèse (III, 9-10), la nudité est associée à la tache originelle, et, pendant sept siècles, de l'Ève couchée de la cathédrale d'Autun, que Gislebertus sculpta rampant dans les feuillages pour y dissimuler son indécence, à l'impudique Olympia de Manet et aux corps fragiles et menacés de Munch, la statuaire et la peinture occidentales oscillèrent entre la célébration du corps issue de la tradition grecque et le regard honteux ou concupiscent hérité de la vision et de l'enseignement bibliques.

Le nu constitua, dès l'Antiquité, un genre en soi pour la sculpture. Dans la peinture, la représentation du corps nu fut d'abord intégrée dans des scènes religieuses avant d'exister comme un thème à part entière.

2. Vénus néolithiques et kouroi grecs

Les statuettes stéatopyges que la période néolithique produisit, de l'Anatolie aux confins océaniques en passant par la Thessalie et l'Europe centrale – telle la Vénus de Lespugue, symbole de fécondité sculpté en ronde bosse dans l'ivoire de mammouth –, les « idoles » cycladiques, les couples enlacés de Çatal Hüyük donnait à la nudité des corps, généreusement modelés ou au contraire très stylisés, une fonction religieuse et sans doute magique, le corps nu étant porteur d'une force occulte qui met l'Homme en contact avec l'au-delà des dieux ou de la mort.

Politique et religieux, l'art du Proche-Orient des premiers millénaires avant Jésus-Christ se préoccupa peu du corps humain. La représentation humaine était un élément d'un discours figuratif à la gloire du roi-prêtre, des dieux et des déesses.

L'Égypte, où puisa la première grande statuaire grecque, avait une approche plus nuancée. Les peintures des tombes thébaines, par exemple, montrent une nudité associée à certaines catégories sociales : les petites servantes de la tombe de Djeserkaraseneb ou la musicienne de celle de Nakht s'inscrivent avec la plus grande neutralité dans le spectacle du quotidien. Dans ce contexte, le nu n'est pas signifiant sur le plan de l'esthétique, il n'est que le reflet d'une société observée et rendue avec fidélité.

C'est probablement la même lecture qui convient pour la petite statuaire et la peinture pariétale minoennes. Les Cyclades, quant à elles, furent, dès le néolithique, le relais entre l'Asie, l'Égypte et l'Europe. Au viie s. avant J.-C., elles virent naître une grande sculpture de marbre dont les deux types majeurs étaient la korê, jeune fille somptueusement vêtue, et le kouros, jeune homme aux formes esthétiques, représenté dans une attitude frontale et hiératique, debout, les bras le long du corps, et nu.

Dans le même temps, les potiers et les peintres de vases à figures noires – Amasis, Exékias – puis, au siècle suivant, les maîtres des vases à figures rouges – Euphronios – traçaient sur les parois des céramiques des silhouettes humaines où l'anatomie était traitée avec la plus grande précision.

Au ve s. avant J.-C., le kouros se déhancha, perdit de sa raideur, libèra ses mouvements et se métamorphosa en athlète. Avec Phidias, l'idéal se mêla à l'observation du réel avec harmonie et équilibre. L'Homme, mesure de toutes choses, fut exalté dans le nu. Et Polyclète énonça dans son Canon les règles qui l'avaient conduit à élaborer le Doryphore, ou « porteur de lance ».

Au ive s. avant J.-C., avec Praxitèle, les formes jeunes et graciles devinrent plus prisées que la puissance athlétique. Le corps féminin fut pour la première fois dénudé dans la statuaire grecque. Loin des mythes, des archétypes, du beau absolu, c'est l'individu qui était représenté, avec ses émotions et ses imperfections.

Au iie s. avant J.-C., Rome accueillit des artistes venus de Grèce, et jusqu'au ier s. sa référence resta l'art grec. Mais la vie et le réalisme gagnèrent peu à peu le traitement des corps et des attitudes, pour donner des œuvres comme le Pugiliste d'Autun, plein de mouvement et de verve, et où ce n'est plus la beauté qui prime dans le rendu de la musculature et les gestes.

L'iconographie paléochrétienne maintint pendant quelque temps les traditions gréco-romaines et n'hésita pas à faire figurer le Bon Pasteur dans le plus simple appareil. Puis le nu disparut pour plusieurs siècles. L'absence de figuration humaine dans l'art barbare, la querelle iconoclaste et l'influence de l'islam entraînèrent la disparition des représentations de l'Homme.

3. L'image de la déchéance et de la rédemption

Jusqu'à la fin du xve s., en ce qui concerne les images qu'elle entendait proposer, l'Église se heurta à la fois au sentiment populaire et à l'idéal aristocratique. Ses prescriptions de chasteté, ses imprécations contre la chair, contre le corps, chose immonde qui doit retourner à la terre, restèrent lettre morte. Tandis que les fabliaux, le Roman de Renart et le théâtre mettaient en scène des hommes et des femmes dont la relation au corps n'était empreinte d'aucune contrainte, la littérature courtoise chantait la beauté du corps rehaussée par la somptuosité du vêtement. Le sculpteur médiéval n'hésitait pas à introduire des figures nues dans son programme didactique : Adam et Ève, mais aussi démons et pécheurs étaient placés sur un chapiteau historié, à l'abri d'une gargouille ou encore nichés dans un tympan.

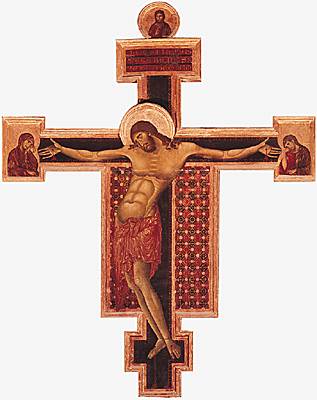

Les peintres, pour leur part, semblent avoir été plus soumis aux instructions ecclésiastiques : le triptyque du Jardin des délices terrestres (vers 1500-1505), de Jérôme Bosch, est aussi image du renoncement, de la folie ou de la sauvagerie amorale de l'être saturnien ; l'ermite, saint Jérôme, vit nu dans le désert ; Madeleine, simplement vêtue de son ondoyante chevelure, incarne le repentir. Mais les deux figures centrales de la peinture religieuse, symboles d'innocence et de rédemption, de Giotto à Georges Rouault, furent l'Enfant Jésus, étendu sur la paille de la crèche, debout ou assis sur le giron de la Vierge, ou jouant avec Jean-Baptiste, et le Christ souffrant, flagellé, portant la croix, crucifié, pleuré ou mis au tombeau.

Les crucifixions de Cimabue (fin du xiiie s.), lequel donnait au corps nu du Christ crucifié une expressivité violente, firent place au classicisme de Giotto, pour qui le corps nu n'évoquait plus une vision pathétique. Dans la Lamentation sur le Christ mort (vers 1328-1333), l'émotion abandonne le cadavre lisse du Christ pour habiter les visages penchés sur lui. Largement inspirée de la calme grandeur byzantine, l'œuvre de Giotto fut imprégnée de l'esprit du temps. Sa fresque du Jugement dernier (1303-1305) de la chapelle des Scrovegni, à Padoue, dit à la fois la fascination et la répulsion que l'homme pieux ressentait alors pour le corps nu.

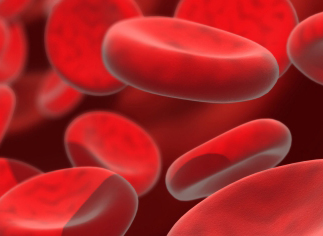

Le paroxysme de la douleur exprimée par le corps souffrant, très au-delà de ce que peindraient au xxe s. des expressionnistes comme Georges Rouault ou Otto Dix, c'est chez Matthias Grünewald qu'il faut le chercher. Ainsi, la « Crucifixion » du retable d'Issenheim utilise le nu pour exprimer avec violence la profondeur charnelle de la souffrance. Les épines fichées dans la peau, les plaies sanguinolentes, les lèvres bleuies d'une bouche béante, le corps étiré, plissé, tordu, les mains crispées, les pieds informes, le tissu déchiré qui ceint les reins : tout exprime jusqu'à la démesure l'absolue grandeur du corps, symbole de l'Homme. Jamais cette intensité et cette plénitude du sens ne se retrouveront. Jamais un corps ne sera investi d'une telle profondeur universelle. Que ce soit chez Mantegna (le Calvaire, 1456-1459), chez Enguerrand Quarton (la Pietà de Villeneuve-lès-Avignon, 1455), chez le Caravage (la Mise au tombeau, 1602-1603) ou chez Rubens (la Descente de croix, 1611-1614), le corps nu du Christ n'a plus que le poids de la mort.

C'est aussi dans une nudité tourmentée que la vision religieuse du Greco trouva son langage. Le regard amoureux qu'il posait sur le corps parfait de son Christ en croix (1585-1590) ou de son Saint Sébastien (1610-1614) s'affola devant l'étrange enchevêtrement des corps nus de la Résurrection (1605-1610) ou la violente distorsion de ceux du Laocoon (1610-1614).

Annonçant le souffle qui soulèverait un siècle et demi plus tard les damnés et les souffrants de William Blake, Rubens, dans sa Chute des réprouvés, confèra au nu une dimension épique. Les Goncourt, dans leur Journal, y voient « une avalanche, un écroulement de corps qui s'enlacent, se débattent, roulent et se précipitent ; toute la gamme de chair étalée et irruante, depuis les chairs transpercées de bleu jusqu'aux chairs chauffées de bitume, depuis les chairs reflétées de la gloire de Dieu jusqu'aux chairs rougeoyantes des feux de l'enfer. Jamais un pinceau n'a plus furieusement roulé et déroulé des monceaux de chair, noué et dénoué des grappes de corps, berné de la graisse et des tripes. Le grotesque se perd dans l'épique… C'est la palette éblouissante de la chair ».

Mais la lecture de ces images fortes serait incomplète sans celle de la « Nativité ». Elle fait écho, dans le retable d'Issenheim, à la « Crucifixion ». L'Enfant Jésus, rose et joufflu, sourit au regard tendre de sa mère. Là encore l'émotion se dégage intensément de cette figure monumentale qui concilie majesté et intimité. La nudité de l'enfant, symbole de son innocence, de sa pureté, restera une constante dans la peinture religieuse. Dans la Madone des palefreniers (1606), le Caravage, en faisant de Jésus un garçonnet de cinq ou six ans – âge à partir duquel il était décent de se vêtir –, introduisit l'idée d'un nouvel Adam. Il chargea ainsi l'Enfant d'une pluralité de symboles qui resterait unique dans le répertoire iconographique de la peinture religieuse.

4. Académie et retour à l'antique

La création d'une académie à Florence en 1562, de l'académie de Saint-Luc à Rome en 1577 et de celle des Incamminati à Bologne en 1590 s'accompagna de la théorisation du travail du peintre et de la mise à l'honneur du dessin par l'étude de l'anatomie, de la perspective et de la géométrie. Ces sciences ouvrirent à la création picturale un nouveau champ profane. Les sujets mythologiques et allégoriques prirent peu à peu le pas sur les sujets religieux. Ceux-ci se parèrent des couleurs de la séduction du monde.

Sur les terres du Nord, Cranach excella dans cette peinture mythologique et allégorique. Il créa un type de femme dont sa Vénus debout dans un paysage est l'une des représentations les plus raffinées. Longue et pure devant un lointain où la roche, l'eau, le végétal et la ville se mêlent, elle tient devant elle un voile transparent qui donne à sa nudité quelque chose de féerique.

En Italie, c'est dans une œuvre comme le David de Donatello (1386-1466) que peut se lire le premier retour systématique à l'antique. Ce nu en bronze procède d'une démarche qui dénote une référence consciente aux modèles de la statuaire gréco-romaine. Michel-Ange alla plus loin en mettant au service d'un programme religieux des préoccupations purement artistiques : s'appuyant sur l'étude attentive des modèles antiques, il introduisit dans sa Création d'Adam (1508-1513) et dans son Jugement dernier (1536-1541) de la chapelle Sixtine, un idéal esthétique où le nu académique occupait une place centrale.

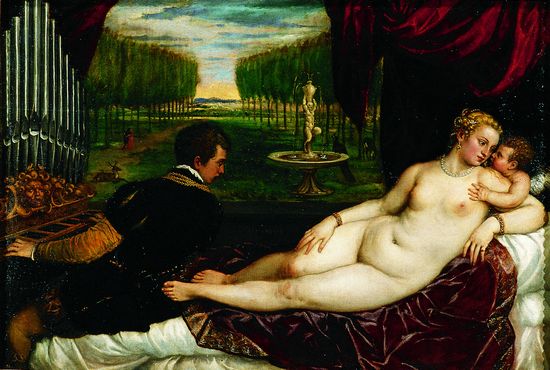

Chez Annibal Carrache, l'idéal de beauté, inspiré par Michel-Ange et fondé sur la nature et l'histoire, s'épanouit dans des œuvres où les sujets mythologiques étaient prétextes à laisser libre cours à une sensualité joyeuse : le Triomphe de Bacchus et Ariane (1597-1609) déploie une suite de corps nus triomphants. Mais c'est dans le sillage de Giorgione que se développa à Venise un univers pictural poétique où le nu féminin, sensuel et pur, prit des formes harmonieuses. De cette époque date le nu en situation dans la nature, qui, jusqu'à Derain, connut une longue postérité et dont l'archétype est la Tempête (vers 1507). L'intérêt nouveau pour l'alliance du nu féminin et du paysage se manifesta également dans la peinture religieuse, comme en témoigne Suzanne et les vieillards (1560-1562) du Tintoret. Les thèmes du bain et du concert champêtre – auquel Manet allait donner une trouble renommée trois siècles plus tard – sont des inventions du Cinquecento.

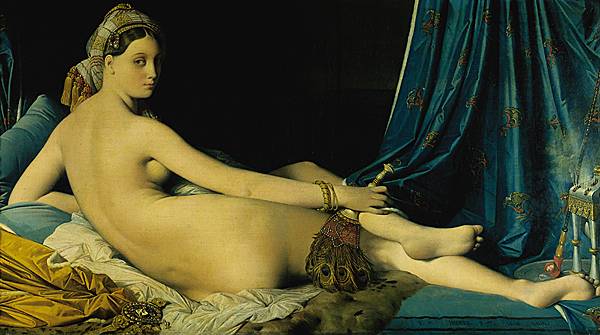

Le grand nu couché magnifié par l'école vénitienne fut chanté sur de multiples variations jusqu'au xxe s. : l'Eva Prima Pandora (vers 1549) de Jean Cousin, la Vénus au miroir (vers 1650) de Vélasquez, La maja desnuda (1803) de Goya, la Grande Odalisque (1814) d'Ingres, l'Olympia (1863) de Manet ou encore la série des Odalisques (1919-1927) de Matisse s'inscrivent toutes dans cette tradition inaugurée à Venise.

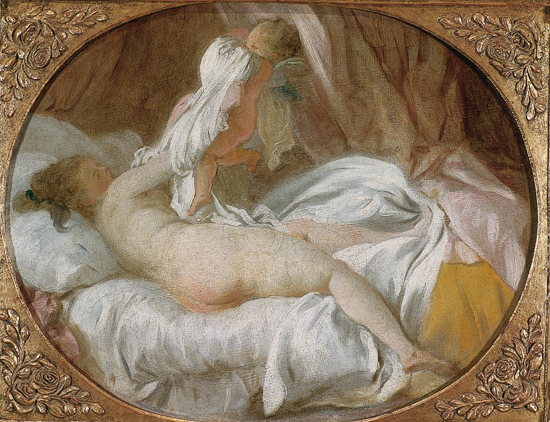

C'est cette même sensualité, fluide et lumineuse, que le Corrège donna à ses nus féminins et à ses amours potelés et blonds. Vénus, Satyre et Cupidon ou l'Éducation de l'Amour (tous deux peints vers 1524-1526) offrirent un raffinement dans l'exaltation de l'amour charnel que les mythologies voluptueuses de Fragonard et de Boucher reprendraient.

Le rayonnement de l'école vénitienne trouva son plus bel épanouissement chez Rembrandt. Collectionneur d'estampes et de tableaux, le maître d'Amsterdam admirait Titien. Dans un tableau qui fut taxé d'immoralité, Bethsabée au bain (1654) – dont le modèle était sa servante, compagne des dernières années, qu'il représenta également dans Hendrickje au lit –, Rembrandt dit toute sa dette envers le Cinquecento, avec une profondeur psychologique et une douceur lumineuse et scintillante qui lui sont propres. À la même époque, en 1622-1625, Rubens, qui avait copié à Venise les œuvres de Titien, de Véronèse et du Tintoret, réalisa au palais du Luxembourg à Paris, un cycle en l'honneur de Marie de Médicis, où les nus féminins aux chairs somptueuses annonçaient la profusion de la Mort de Sardanapale (1828), de Delacroix.

C'est encore de l'Italie que procèdait l'école de Fontainebleau, qui, de 1530 à 1570, inventa un nouveau type de nu féminin auquel les lignes allongées et soulignées de teintes claires et froides donnaient un aspect irréel.

5. Une mythologie voluptueuse

Avec Fragonard et Boucher, le nu entra dans un univers de bonheur. L'influence des Vénitiens fut pour beaucoup dans le charme qui auréolait Hercule et Omphale (1724) de François Lemoyne ; il donnait au nu féminin une onctuosité et une clarté dont Boucher, après lui, allait imprégner ses mythologies galantes : le corps de Diane sortant du bain (1742), celui de l'Odalisque blonde (1752) rayonnent d'une lumière intérieure dorée qui fait un sort aux qualificatifs dépréciatifs affublant habituellement l'œuvre d'un peintre taxée d'« art précieux et futile ». Le regard coquin porté sur l'Odalisque à la pose indiscrète (1745) dit cette approche personnelle de Boucher ; les Goncourt écriront : « Ses femmes nues sont toujours des femmes déshabillées », ajoutant, à propos de sa Vénus : « Comme il incarne dans cette figure légère, volante et sans cesse renaissante, le désir et le plaisir ! » De son art, les Goncourt diront : « Quel étalage de chair fleurie, de lignes ondulantes qu'on dirait modelées par une caresse !… La sévérité du nu est inconnue à Boucher : il ne sait pas envelopper un corps de sa beauté, ni le voiler de sa pudeur ; la chair qu'il montre a comme une effronterie piquante. »

Chez Watteau, le dessin révèle un nouveau regard sur le nu. Ses études de satyres furent l'occasion de rendre, par un trait gras, épais et pulpeux de sanguine, une densité de formes et de mouvements très nouvelle, tandis qu'avec la Toilette intime (vers 1716-1721) il donnait un nu intime, sensuel et délicat.

6. Le Beau idéal

Dans les années 1750 parut en Allemagne un ouvrage promis à un long succès, Réflexions sur l'imitation des œuvres d'art grecques dans la sculpture et la peinture. Son auteur, Johann Joachim Winckelmann, y cristallisait la pensée de cette époque, en quête des normes intangibles d'une perfection intemporelle et surhumaine. Au seuil du xixe s. renaîtrait la pensée académique du xviie s., donnant le primat à l'Idée. L'historien d'art André Félibien, dans ses Entretiens sur la vie et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes (1666-1668), écrivait : « La beauté naît de la proportion et de la symétrie […]. Mais la grâce, qu'on ne trouve que difficilement, peu de gens savent [la] donner à leurs ouvrages. » L'alliance sublime de « la nature et de l'éternité », qui constitue l'Idée, trouva en André Chénier un chantre inspiré qui sut voir dans l'œuvre de David une « grâce auguste et fière ». Ce que le poète saluait chez David, c'était « l'autorité austère et convaincante de la vérité, synonyme de grâce ».

Dans le nu hérité de l'enseignement des Académies du xviie s. réside probablement l'essence de cette quête esthétique du Beau idéal. La perfection du corps humain représente l'aboutissement de la beauté naturelle. Il est convenu de dire, avec David, que « le nu héroïque remplace le nu voluptueux ». Autant dire que la plastique est au service de l'Idée. Ce n'est pas tant dans ses académies d'hommes, Hector (1778) et Patrocle (1779), qu'il faut chercher cette incarnation de l'Idée mais bien plutôt dans les Sabines arrêtant le combat entre les Latins et les Sabins (1795-1799) et dans Léonidas aux Thermopyles (1811). La rondeur parfaite des seins des Sabines, le modelé lisse des guerriers grecs, l'enchâssement de chaque personnage dans une composition où le vide n'a pas de place confèrent à ces nus la perfection de l'Idée.

Girodet et Prud'hon développèrent, chacun avec une sensibilité propre, le sévère néoclassicisme de David, auquel ils insufflèrent respectivement une intense poésie dramatique – dans le Sommeil d'Endymion, premier succès romantique dès 1791, ou dans les Funérailles d'Atala (1808) – et un réalisme d'une fraîcheur éclatante – dans des académies féminines et dans Muse (1810).

Comme Girodet, élève de David, Ingres conduisit à ses extrêmes limites esthétiques et chronologiques l'enseignement du peintre révolutionnaire. Le nu perdit alors sa substance charnelle et lumineuse, son épaisseur et sa douceur pour devenir un jeu de lignes et de couleurs, une pure abstraction. Il restait lié, comme à ses origines, aux scènes religieuses et mythologiques, et la référence au modèle antique n'avait pas cessé d'y être prégnante. Mais il était devenu une forme d'art en soi. L'Angélique enchaînée au rocher de 1859, moins longiligne, plus ronde, subtilement différente de celle de 1819, en se rapprochant de la « nature », est l'expression paradoxale de l'idée de la beauté féminine.

Loin de voir chez Ingres une froideur et une platitude académiques, Gaétan Picon y décela « la lumière du désir ». La Grande Baigneuse, dite « Baigneuse de Valpinçon » (1808), la Grande Odalisque (1814), la Source (1820-1856) – si semblable à la Vénus Anadyomène (1808-1848) – ou le Bain turc (1863) disent toutes une seule et même chose : chant du corps, le nu est la « plus haute expression plastique ».

La quête du Beau idéal se prolongea jusqu'à l'abstraction avec Chassériau ou Puvis de Chavannes, qui ouvrit de nouvelles voies au symbolisme et aux nabis. Le milieu néoclassique donna naissance à une tout autre esthétique. Mêlant aux canons antiquisants une sensibilité romantique, préférant les compositions théâtrales et tourbillonnantes aux constructions paisibles, Pierre Narcisse Guérin allait influencer Géricault et Delacroix.

Les corps dénudés et monochromes du Radeau de la Méduse (1819) sont lourds de détresse et de mort ; dans ce xixe s. qui emprisonnait et cachait le corps comme une source redoutable de dérèglements, la folie aussi se dénuda. Les corps dépouillés retrouvaient ainsi l'imaginaire médiéval et renaissant.

7. Du nu érotique au nu prétexte

Le réalisme de Courbet vint priver le nu de ses fondements traditionnels : plus de mythologie, plus de référence à des catégories bien définies – le nu endormi, l'odalisque, la Vénus. Les Baigneuses en 1853, puis les Dormeuses (1866) balayèrent les protections que conféraient au nu le prestige et la référence à l'Antiquité. Par-delà le scandale moral, c'est une révolution esthétique qui s'amorça. Deux voies parallèles se dessinèrent alors : l'une qui conduisit à l'expressionnisme d'un Rouault (les Filles, 1906), au désespoir et à l'angoisse d'un Munch (Puberté, 1894-1895), au réalisme cruel d'un Francis Gruber (Nu au gilet rouge, 1944) ; l'autre qui célèbra les retrouvailles avec une Antiquité ressuscitée chez Picasso, qui insuffla une puissance érotique et une vie intense à ses faunes et à ses nymphes, et qui, en revivifiant la tradition, fit éclater le carcan des idées.

L'agitation qui entoura le Déjeuner sur l'herbe (1862) de Manet et surtout, l'année suivante, son Olympia marqua le point de départ d'une profonde mutation dans la conception du nu en peinture. En s'inscrivant dans la tradition de Giorgione et d'Ingres, Manet rendit plus sensible la rupture qu'il introduisait dans les sujets. Les volumes et la perspective s'abolirent pour laisser jouer les contrastes de couleurs à plat. Cézanne, de 1898 à 1906, alla plus loin avec ses Grandes Baigneuses : les corps devenait pur prétexte à la création de rythmes et de volumes.

Dans un autre registre, celui de la couleur et de la lumière, et d'une manière plus douce et plus feutrée, Renoir et surtout Bonnard suivirent un même chemin. De ce dernier, le Nu devant la glace (1933) ou le Nu dans la baignoire (1937) dissolvent les corps dans le prisme du jour. Gauguin, dans le même temps, en procédant par grandes masses colorées qui s'équilibrent, donna à ses nus une monumentalité et une sobriété qui les imposent au regard comme des concepts éternels.

Dès lors, la récurrence des grands thèmes classiques – pastorales, baigneuses, Vénus – n'a fait que servir des recherches picturales où le nu est peu à peu réduit au rôle de prétexte. Le Nu dans un intérieur (1924) de Masson, la Ville de Paris (1910-1912) de Robert Delaunay, les Trois Personnages assis sur l'herbe (1906) de Derain ou la Danse (1932) que Matisse peignit pour le Dr Barnes ne disent au fond qu'une seule et même chose : le corps n'est qu'un objet de la réflexion qui n'a pas d'existence en soi.